(2)

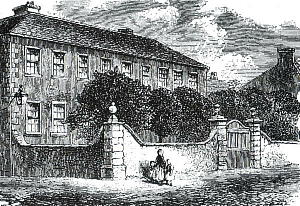

(2)| コッカマスの生家(ワーズワースの時代) | コッカマスの生家(現在) |

|---|---|

|

|

幼少期のワーズワースは幸せでした。1歳年下の妹ドロシーと付近の川や森を散策するのが楽しみでした。二人は幼い頃からすでに他の兄弟たちとは異なる道に進み始めていたように私には思えます。後年、ウィリアムは詩人になり、ドロシーは生涯その手助けをし続けたのに対し、他の3人は法律家、東インド会社の船長、大学教授と、進む道は大きく分かれました。

ワーズワースは6歳で小学校に入学し、そのまま何事もなく少年期に進んでいくかと思われたのですが、8歳のときに母親が死に、生活が一変しました。

母親の死を機に、ドロシーは親戚の家にやられ、ウィリアムは湖水地方中部の村ホークスヘッドのグラマースクール(16世紀創設の古い学校)に入れられたのでした。仲のよかった兄妹がバラバラになったつらさについては、ドロシーが親友に書き送った手紙に何度も綴られています。一例として、クリスマスが誕生日でもあるドロシーが自分の誕生日について書いた手紙を紹介します。

| I yesterday completed my thirty fourth year −a birthday is to every body a time of serious thought, but more so, I should think, when it happens to be upon a day of general festivity, and especially on Christmas day, when all persons, however widely scattered, are in their thoughts gathered together at home. I can almost tell where every Birthday of my life was spent, many of them even how, from a very early time. The Day was always kept by my Brothers with rejoicing in my Father's house, but for six years (the interval between my Mother's Death and his) I was never once at home, never was for a single moment under my Father's Roof after her Death, which I cannot thik of without regret for my causes, and particularly, that I have been thereby put out of the way of many recollections in common with my Brothers. |

「母が死んでから父が死ぬまでの6年間、一度も実家に戻ったことがない」と書かれていますが、父が死んだときに帰ったのもおそらく葬儀のための一時的な帰宅にすぎず、ドロシーは母の死後、コッカマスの生家で暮らすことはもはやなかったものと思われます。祖母の家、伯母の家などを転々とし、7歳から後は親の愛情を味わうことなく育っていったのでした。

大人になってから二、三度、生家の前を通りかかったことはあり、庭やテラスの様子を垣間見て感慨にふけったことが、日記や手紙に書き残されています(父の死後、生家にはまったくの他人が住むことになった)。

ウィリアムの話に戻りますが、ホークスヘッド・グラマースクール(Hawkshead Grammar School)には寄宿舎はなく、彼は近くの民家に下宿しなければなりませんでした。その下宿が、『ワーズワース詩集(1)』に挙げた詩に出てくる「おばさん」の家です。おばさんの名前はアン・タイソン (Ann Tyson)。9歳で下宿するなどとは、普通では考えられないことですが、父親にとっては息子を里子に出した感覚だったのかもしれません。

| アン・タイソンの下宿(ワーズワース没年頃) | アン・タイソンの下宿(現在) |

|---|---|

|

|

母を亡くしたワーズワースがアンおばさんにいかにいつくしんで育てられたか。"where I had been reared" という短い表現の中に、ワーズワースの深い感謝と感慨の思いが込められているように思います。何度読んでも、これは私の心を強く揺さぶる詩句です。アンおばさんは幼いワーズワースにとって、まさに母親そのものでした。欠乏しがちな愛情のすべてをアンおばさんからもらったのでした。

夏休みが終わり学校に戻らないといけない日は、普通なら子供にとってつらい日のはずです。だのに、ワーズワースの心はまるで逆です。離れていた我が家に久しぶりに戻るように、心躍らせて下宿に帰っていくのです。

この詩の場面を体験してみたいというのも今回の旅行の一つの目的でした。

ただ、渡し場があるのはウインダミアと呼ばれる町で、今や湖水地方最大のリゾート地です。昔の姿がそのまま残っているとは期待できませんでした。

案の定、渡し場は賑やかなヨットハーバーになっていました。何隻もの色とりどりのヨットやボートが岸辺に舫い、渡し守のおじいさんがのんびりと艪をこぐ風情などあるはずもありませんでした。

| ウインダミア湖の渡し場(ワーズワース時代) | ウィンダミア湖の渡し場(現在) |

|---|---|

|

|

しかし、嬉しいことに渡し場を見下ろす斜面の牧草地には、ワーズワースが駆け下りたであろう小道があって、詩の一片にかすかに触れることができました。

対岸のホークスヘッドでは、グラマースクールはすぐにわかりました。町の真ん中にあります。思っていたよりは小さな学校でした。門を入るとすぐ右手に二階建ての校舎があり、造りから見て、教室はたぶん一階と二階に一つずつあったと思われます。今は一階の教室だけが昔のままの教室で、二階は資料展示室になっています。二階に上がる階段の踊り場の脇に小部屋があり、職員室のようなものだったと思われます。

『大草原の小さな家』シリーズでローラ・インガルスが書いているアメリカの19世紀の学校同様、一つの教室でさまざまな年齢の子供が学ぶ複式授業が行われていた思われます。

| ホークスヘッド・グラマースクール正門 | ホークスヘッド・グラマースクール外観 |

|---|---|

|

|

| ホークスヘッド・グラマースクールの教室 | ワーズワースの落書き |

|---|---|

|

|

|

Visit Hawkshead's 16'th century Grammar School. Learn how children were educated 400 years ago. Original desks, classroom in original condition. |

|

教室にワーズワースの落書きが残されていることは、前もって知っていました。大正初期にそこを訪れた高木市之助という人が『湖畔(ワーズワースの詩跡を訪ねて)』という本にそのことを書いているのです。「机に "W. Wordsworth" と彫り込んだ落書きがあり、今では訪問者にいたずらされないよう、その上にガラスのふたがかぶせられている」と。

それからほぼ百年。時が止まったかのように、ワーズワースの落書きとガラスのふたが、市之助の記述どおり、私の目の前にありました。ガラスのふたを留めている木の枠がすでに年代ものです。机そのものは、二百数十年の時を経て、まさに時代の香りを芬々とさせています。しかし造りはしっかりしていて、今どきのちゃちな机とは違います。ワーズワースはその上に小刀で深々と自分の名前を彫り込んでいました。他にも名前を彫り込んだ落書きがたくさんあるところを見ると、あるいは子供たちは卒業記念のつもりで彫り込んだのかもしれません。

この学校は16世紀に設立された伝統ある学校です。しかし、市之助の時代にはすでに一種の博物館(Grammar School Museum)に変身していました(学校が閉じて博物館になったのは市之助の訪問のほんの数年前、1910年のことです)。ただ、この博物館が決してワーズワースが学んだこと、彼の落書きがあることだけを売りにしたものでないことは、訪れてみるとすぐにわかります。イギリスにおける古い Grammar School 制度を学び、その実態を知る博物館として、今も多くの学生や子供たちを引きつけている。そんな博物館でした。もちろん建物は、16世紀の創立期のままです。

それはともあれ、木の枠の古色蒼然ぶりから見て、市之助が見たのと同じガラスのふたを私も見たのだと思います。ガラスは少々曇っていて、中をのぞき込むのに苦労するほどでした。

入り口には門番がいて、来館者から料金を徴収していました。市之助は、「まだ門番が来ない早朝に入ったため無料だった」と書いているのですが、私の場合、門を入ろうとすると首から大きなバッグを下げた門番が近づいてきました。

"How much?"

と聞くと、

"Two pounds. But if you are over sixty years old, half of that."

そうかそうかと嬉しくなって、

"Oh yes, I'm just sixty."

と、私は1ポンドを払って入りました。歳をとるとこういう得もあるのかと、そのときは生まれて初めて体験する老人料金というものに感激したのですが、教室に入る石段に足を乗せたとき、その足が急に重く感じられました。

「あっそうか、俺は老人なのか」と、重たい現実を直視させられた瞬間でした。

自分では、老人などという言葉はまだまだ遠いと思っていたのに、門番の目には、「この日本人、きっと60を越えているぞ」と映ったのです。これはショックでした。

「もうたっぷり生きてきたんだから、あとはのんびりと子供の心に戻って余生を過ごせばよい」

そう言われた気分でした。人生の大半はもう終わったということなのか。残りは枝葉の余生なのか。俺の値打ちは子供料金なのか。

ホークスヘッド・グラマースクールに転校してアンの家に下宿したのはウィリアム一人ではなく、兄のリチャードも一緒でした。後には弟のジョンもやってきました。末弟のクリストファーもおそらく後にこの学校の生徒になったのだと思います。