| 2011年1月9日 | ||

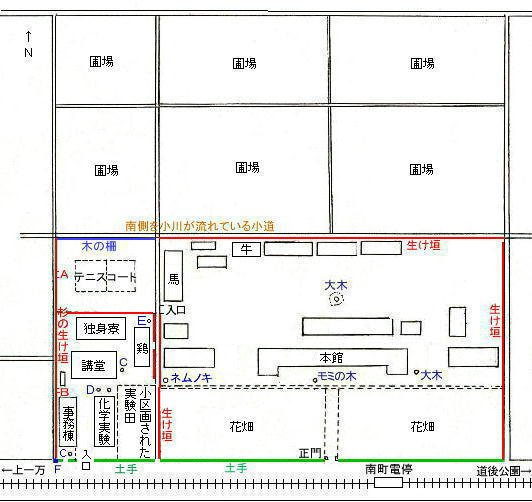

さて、いよいよ農事試験場シリーズも最終回にしたいと考えている。 【アメンボ】 ぼくにとって、アメンボの原風景も農事試験場にある。あの異様に足が長く、水の上をすいすい滑るように動き回るアメンボ。 【アメンボ】 ぼくにとって、アメンボの原風景も農事試験場にある。あの異様に足が長く、水の上をすいすい滑るように動き回るアメンボ。初めて見たのは小学1,2年生のころ。場所は、「小区画された実験田」と一応ぼくが農事試験場配置図の中で名づけている田んぼである。一枚分ほどの田が、棟上げを前にした新築家屋のコンクリート土台を思わせるコンクリートの仕切りによって、碁盤目状に区分けされていた。一区画の幅は2,3m(1間か1間半)ほど。  この田もまた、ぼくらにとっては楽しい遊び場であった。コンクリートの上を、平均台のようにバランスをとって、走ったり、追いかけっこをしたり。 コンクリートから足を落とすと失格という追いかけっこに夢中になっていたのを思い出す。相手の動きに応じていると、ついついバランスを崩して落ちそうになる。でも、踏ん張って走り抜ければ十字状の安定地点が待っている。極度な運動神経と反射神経を要する遊びであった。 田植え時になると、この小さな田にも満々と水が張られた。するとどこからかアメンボがやってきて、スイスイ泳ぎ回り始める。 ぼくらは常々慣れっこになっているから、水が張られたからといって怖がることはない。トビ職人のように平気でコンクリートの上を駆け回り、アメンボを見つけるとしゃがんで観察した。 普通の田にいる生き物はたいてい、この小さな区画の田にもいた。というのも、仕切り壁には小さな凹みが作られていて、水がある深さ以上になると、隣の区画と通じ合うようになり、小さな水生生物たちはその凹みを通していつの間にかすべての区画に分散していくのであった。 アメンボの他にも、ミズスマシ、ゲンゴロウ、タイコウチ、川エビ、タニシなどがいた。 見ていて楽しいのは何と言ってもアメンボだった。細くて長い足を巧みに動かし、水の上を自在に動き回る。 泳ぐというか、走るというか、滑るというか。スッ、スッと、前触れもなく素早く前進したかと思うと、唐突に停止する。動きの意外性には目を見張らされた。方向転換も思いのままだ。ぼくらはじっとしゃがんで、時の経つのを忘れてアメンボの世界に没入していた。 なぜアメンボは沈まないのか、誰もが不思議がり、答えは誰からも出なかった。今なら水の分子間力による表面張力がアメンボを水面上に浮かせているのだと、したり顔で計算までして見せることができるが、初めてアメンボを見たぼくらには、これはもう不思議の国の出来事だった。 自然界には思わぬところに不思議が隠されていると最初に気づかされたのは、ひょっとしたらアメンボを見たこのときだったのかもしれない。 コンクリートの上にしゃがみ込み、我を忘れてアメンボの動きに見とれていたあの幼い日のことを、ぼくは決して忘れることはない。ぼくにとってのアメンボは、いつでも、あの小さな田で見たアメンボなのである。 【ツユクサ、ユキノシタ、ネムノキ】 ぼくが幼いころ、父と母は、軌道に乗りかかった油揚げ作りの仕事に追い立てられていた。毎日汗と油にまみれて働き続けていた。父や母がぼくのことにかまって一緒に外出してくれるのは正月と節句くらいのものだった。普段の暮らしの中で、親に遊びに連れて行ってもらうことなど、そもそも期待してもおらず、思い浮かべることもできなかった。 それだけに、ほんのときたま得られたそのような体験は、ぼくにとって何より貴重なものであった。日常のありきたりの一風景なら、水に落ちた一滴のコーヒーのように、すぐさま味も素っ気もなくなるだろうが、滅多にないうちの一つなら、深い香りをたたえた鮮明な記憶となって残るのである。 母と桜の木の下で遊んだ日のことはすでに書いた。あれは小学校に上がる一年前の春だ。 農事試験場での母との思い出として、もう一つ忘れがたいものがある。その記憶の中でぼくは母からツユクサ、ユキノシタ、ネムノキを教えられた。  おそらく小学2年生の夏休みのことだ。ツユクサのことも、ユキノシタのことも、ネムノキのことも、それぞれが単独の記憶としてぼくには思い起こされるので、ひょっとすると別々の機会の記憶なのかもしれないが、冷静に考えてみると、当時の母に、そう何度もぼくを農事試験場に連れ出してくれる余裕はなかっただろう。 おそらく小学2年生の夏休みのことだ。ツユクサのことも、ユキノシタのことも、ネムノキのことも、それぞれが単独の記憶としてぼくには思い起こされるので、ひょっとすると別々の機会の記憶なのかもしれないが、冷静に考えてみると、当時の母に、そう何度もぼくを農事試験場に連れ出してくれる余裕はなかっただろう。やはりあれはすべて、ある夏の日の一度きりの散策時の記憶なのであろう。その途中で生じた三つの場面の記憶なのであろう。いずれの場面でも、ぼくは鮮烈な喜びに満たされていたため、あたかもそれぞれが独立した記憶であるかのごとく、くっきりと縁取りされて記憶の襞にしまい込まれたのであろう。 ぼくにとっては、友人たちと日々遊び親しんでいる農事試験場。そこへ母に手を取られて踏み込んでいく新鮮さ、晴れがましさ、誇らしさ。ぼくにとっては、よほどそれが嬉しかったのだ。 思い起こしているうちに、あれは七夕の朝だったと気づいた。わが家では七夕を旧暦でやっていたから、8月7日の朝だ。小学2年生の8月7日。ということは、1955年8月7日。日付を特定できる記憶なのであった。今はじめてそのことに気づいた。 なぜ七夕だと言えるのか。それは、 「ツユクサに降りた朝露で墨を擦り、短冊に願い事を書くと、その願いが叶うのよ」 と母が言い、それならと、朝早く農事試験場に母と出かけた記憶がはっきりしているからだ。 実際、朝露を取って帰って墨を擦り、父や兄とも一緒になって短冊に願い事を書いた。前日から用意していた笹にそれをつるした。メビウスの輪のような飾り物もたくさん取りつけた。 こうして飾り立てた笹を二階に持って上がり、廊下のガラス戸の外側に、紐で結わえて立てた。すべては鮮明な記憶である。 その後いく日か、七夕の笹がわが家の二階の窓から外に垂れていた。家の前で遊んでいるとき、見上げるといつでもそれが、いかにも晴れ晴れと、美々しく見えた。 何日かすると、笹の葉はみずみずしさを失い、色あせてしぼんできた。父が取り外したのだろう。いつしか笹は消えていた。 これらが一連の記憶として、ぼくの中に残っている。 先ほど調べてみると、1955年8月7日は日曜日である。母と二人でツユクサの露を器に入れて帰ってきたとき、父はたしかに仕事をしていなかった。あぐらをかいて座っていた。記憶との整合性に得心がいく。父は短冊にさらさらと達筆の文字を書き込んだ。六畳間の奥の板の間の部屋だった。 話をツユクサに戻そう。小さな紫色の花をつけたツユクサを母に教えられたのは、農事試験場の馬小屋の南にあった生け垣の根元だった。農事試験場配置図には、馬小屋の南に「入口」とある。これは門も何もない作業用の入口で、その入口のすぐ南の生け垣の根元にツユクサが群生していた。 二人でそこにしゃがみ込み、 「この可愛い紫の花をつけているのがツユクサよ」 と母に教えられたのだ。小さな器に朝露を集めた。  ユキノシタの記憶はそれより少し南。やはり生け垣の根元であった。何かを探して歩いていたとき、 ユキノシタの記憶はそれより少し南。やはり生け垣の根元であった。何かを探して歩いていたとき、「あっ、ユキノシタよ」 と母が言い、明るい緑色に白っぽいスジ模様のある丸い葉が地面に這いつくばっているのを指さした。母は何枚か摘み取り、 「ほら、裏側が赤いでしょう。ユキノシタって、こういう色をしているのよね」 とぼくに見せた。 「昔はこれを採って帰って、薬にもしたし、天ぷらにして食べたりもしたのよ」 と、母は何だか娘時代の思い出に一瞬立ち返ったような口調になった。ユキノシタはきっと母に何か特別な体験を与えた草なのだろうと、子供心にぼくは思った。 ぼくにとっても、ユキノシタの独特の緑の色合いと、裏側の毒々しい赤色とは、忘れがたいものとなった。  ネムノキは、さらにその南。農事試験場配置図に「ネムノキ」と印をつけておいたところに植わっていた。外側の道を歩いていたぼくたちには、生け垣越しに枝を差し出しているのが見えるだけだった。小さな葉がびっしり対になって生えていて、 ネムノキは、さらにその南。農事試験場配置図に「ネムノキ」と印をつけておいたところに植わっていた。外側の道を歩いていたぼくたちには、生け垣越しに枝を差し出しているのが見えるだけだった。小さな葉がびっしり対になって生えていて、「ネムノキよ」 と教えられたその瞬間から、独特の可憐で明るいその姿に、言いしれぬ愛着を感じるようになった。 母はたしかそのとき、 「ネムノキは手で触ると葉っぱが閉じるのよ。眠って目を閉じたようになるからネムノキっていうのよ」 と教えてくれた気がする。触ってみようとしたが、高くて届かなかった。 後に知ったことだが、ネムノキは触ると閉じるのではない。夜になると閉じるのだ。触ると閉じるのはオジギソウだ。葉の付き方はネムノキに似ている。 ともあれ、母と一緒に生け垣越しに見上げたネムノキの葉は、今もそのままくっきりと眼に焼きついている。色合いと姿の何とすがすがしかったことか。 【田植え見学】 小学3年生のとき、学校から学年こぞって農事試験場に田植え見学に出かけた。1クラスは60名に近い。それが10クラスほどもあった。何といってもぼくたちは団塊の世代なのだ。 時間をずらして出発し、しばらく田植え風景を眺めたあと、次のクラスがやって来るまでに慌ただしく立ち去る。そんな案配の見学だった。 ぼくの学校は東雲小学校という。今もある。わが家から歩いて10分弱だった。学校から農事試験場までもほぼ同じ距離。 ぞろぞろと並んで歩く途中の道はいつもの通学路ではなかった。だが、やって来たところには見覚えがある。見覚えどころか、ぼくの庭のような農事試験場ではないか。 記憶の中では、見学先が農事試験場だとあらかじめ知っていた節はない。着いてびっくりした。なんだか、自分の家の中にみんながぞろぞろ入り込み、物珍しげに見回しているような、妙な気恥ずかしさを覚えた。 自分の内側、自分のはらわたを見られているようなものだ。外の世界である学校が、いきなりぼくの日常、ぼくの内的世界につながってきた。不思議なこそばゆさを感じた。 事前の打ち合わせで、おそらくその日のために早乙女が何人も用意されていたのだろう。いかにも早乙女という伝統的な格好のおばさんたちが何人も並んでいた。 ぼくの知るいつもの田植え風景とは違い、にぎにぎしく晴れやかな田植え風景が展開された。 立ち止まって見ていたのはせいぜい5分ほどだろうか。早乙女が一線に並び、後ずさりしながら苗を植えていくのを眺めていた。 ぼくの印象に残ったのは、田植えよりも、道が田の水面からずいぶん高いことだった。普段見なれているよりもずいぶん道が高く、まるで歌舞伎の花道に立っているように感じられた。その異様な印象が強くぼくの記憶に残っている。 60名ほどの生徒がずらっと一列に並ぶ威容。腰を曲げて後ずさりしている早乙女。その対比がぼくにはデフォルメされて、実際以上の高低差を感じさせたのであろう。今になって思う。 帰りは例の小川沿いの道を通った。まさにぼくの日常の遊びの場の中核だ。家の中を、しかも畳の上を、土足でぞろぞろ歩かれているような、ほとんど悲しみに近い感情がぼくの中をよぎった。ここまでは踏み込まないでほしい、そんな気持ちであった。 ちなみに、東雲小学校は今も当時のまま、鉄筋3階建ての校舎が健在である。中庭をはさんで、同じ形をした2つの校舎が平行に並んでいる。落成は、ぼくが入学する1,2年前であったらしいから、すでに57,8年にはなる。 当時はこの2つの校舎だけでは教室が足りず、校舎と校舎をつなぐ2本の渡り廊下に沿ったあらゆる部屋という部屋が教室と化していた。講堂にいたっては、薄い板で2つか3つの教室に仕切られていた。 まさに団塊の世代の特異現象。一過性の現象であった。 はたして今、少子化の中、東雲小学校はどうなっているのであろう。1クラスの人数が当時とまるで違うとはいえ、まさか教室がすべて埋まっているとは考えにくい。幽霊教室がいくつもあるのではなかろうか。 |

||

| 2011年1月10日 | ||

|

||

| 2011年1月12日 | ||

|

||

| 2011年1月14日 | ||

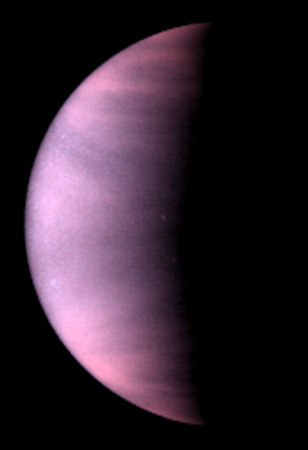

| 今朝、不思議な光景を見た。 7時前、朝の散歩に出たときのこと。 7時が近いと、空はもう明るみ始めている。といっても、光はまだ弱く、空はほんのり青く色づいているだけ。 地上には清新の空気が満ちている。 松山の今日の日の出は7時14分。日の出には間がある時刻。だけどそれは地上のこと。 上空高く昇れば、太陽はすでに顔を出しかかっている。だから、空は青ずんでいるのだ。  その青ずんだ空に、金星が浮かんでいた。 その青ずんだ空に、金星が浮かんでいた。いつものぬめっとした金色ではなく、残月のように白く。 唯一の夜の名残。唯一の輝点。 いつものあの巨大なかたまりではなく、シミのような一点。 金星は名残を惜しんで空に浮かんでいた。 空はなおも明るみ、東の山の稜線が朱色を帯び始めた。 その向こうに太陽があるよと知らせる、ほんのりとした朱色。 山火事のようにぼわっと空が染まっている。 太陽が地平線に姿を見せた頃合い、ぼくはまだ山の向こうに太陽を予感することしかできない。大きな山が太陽を隠しているから。 でも、空はすっかり明るくなった。最前まで白いシミのように空にかかっていた金星は、もはや姿を探し出すこともできない。 金星は空に溶けてしまった。 そう思った矢先、ぼくは不思議な光景に出会った。 忘れることのできない神秘の光景。 ほんの1,2秒の出来事だった。 たっぷりと明るんだ空に、金星が突如、ぬめっとした金色の巨大な輝きを見せたのだ。 まるで空が明るんだことなど気づかぬような、夜空でしか見せない金星の生々しい姿。 ぼくは一瞬、眼前の出来事を理解できなかった。 超新星爆発? そんな思いが頭をよぎった。 大きな輝きが空の一点に現れ、チカチカと二瞬きほどして、それは静かに消えていった。 でも、その姿はたしかに金星だった。 力尽きて滅びようとする金星が、最後の力を振り絞ってぼくに見せた別れの涙。金色の涙。 ぼくにはそう見えた。 一瞬の大気の揺らぎが演出した特異な現象であったと、冷静になれば、納得もできる。 それにしても、すっかり朝の光に満たされた空に出現したあの巨大な金色の輝き! 不思議だ。 宝くじに当たったような、偶然の大気の揺らぎに遭遇したのか。 ぼくの生涯において、二度目の出会いを期待することのできない初体験であったのかもしれない。 |

||

| 2011年1月19日 | ||

あれからすでに22年。 トータルの文字数は、2011年1月18日現在、290万字となった。原稿用紙にすれば、優に8000枚を超える。 よく書いたものだと思う。 とはいえ、これはぼくの感覚で言えば、比較的最近のものにすぎない。 もっと古い日記が残されている。 はるか昔からの、数え切れないほどの日記類が書棚の引き出しに眠っている。それにぼくはうすうす気づいていた。 自分で書いたものに「うすうす気づく」というのも変だが、あまりに古いことで、日々の暮らしからはすっかり忘れ去られていた。 もう何十年も、手にすることはなかった。 その理由を「忘れられていた」ことに帰するのは表層の理由で、実はウソ。 何年かに一度、ふと思い出して、手にとろうとしたことはあったのだ。何度もあったのだ。 だが、手にとって開く勇気がなかった。 ぼくにとって、それらの日記はあまりにおぞましいもの。 青春期のどろどろした芥に汚れたもの。 正視するに堪えない激情のるつぼ。 そんな気がして、引き出しを開けるのが怖かったのだ。 あると知りつつも、そっと眠らせておいたのだ。 ぼくはいったい、日記というものをいつから書き始めたのだろう。 人生のはるか彼方にその始点があるのはわかる。 それは、いつの日だろう。 小学生の頃、夏休みの宿題に絵日記が課された。その種のものは除外しよう。 自らの意志で主体的に日記を友とし始めたのはいつのことだろう。 果てしない時間の深淵を覗き見ても、茫漠として、何も見えない。 霧の奥から続いてくる道程の、霧が晴れたころには、もはや日記帳は手放せないものとなっていた。 その始まりを特定することは、ぼくにはできない。 いや、その手段が一つだけある。 ぼくもはや62歳だ。あと一ヶ月で63歳になる。 人生の秋たけなわである。紅葉と落葉がすでに始まっている。 いつまでも恐れているわけにもいかない。そろそろ解禁のときか。 おどろおどろしくて手にすることのできなかった古い日記の封を切るときか。 勇気を出して、引き出しを開けた。 二日ばかり前のことだ。 ごそっとすべてを取り出し、まずはあらかた年代順に並べた。 No.1からNo.21まで、ナンバーの振られたノートが21冊あった。 残念なことに、うち1冊は人生の道程において紛失したらしく、現存するのは20冊。 ほかに、通し番号のない日記が、これまた20冊ほど。 小さな手帳類もあるはずだが、それらは別に仕舞っているのか、出てこなかった。 また、クローゼットの奥には、段ボール箱に詰められて、書きためた原稿用紙がずしっと重く積み重ねられていた。 雑誌に載せたり、人に見るだけ見てもらったもの(採用されなかったという意味)もあるが、大半は書いてそのまま積み置いたものだ。 雑記帳、読書ノート、あるいは本来の専門であるコンピュータや数学に関する研究ノートの類は、家中のあちこちに散在していて、すぐには整理することもむずかしい。ぼくの精神労働の跡を一手に集約するのは容易ではないなと、整理の気持ちを起こしたとたん、辟易している。 ともあれ、日記と名のつくノートが40冊ほど出て来た。 最も古いのは、どうやら中学1年の正月から書き出したものらしい。13歳の誕生日まであとひと月という、12歳の終わり方である。 以来、ぴったり50年。半世紀になる。 40歳までは手書きのノートで、それ以降はキーボード入力によって、ぼくは延々と日々を書き綴ってきたことになる。 中学1年からのノートは、通し番号のない番外編。途切れ途切れで持続性がなく、一冊終えるのに3年かかっている。 No.1と自ら記して、日記帳が本運転に入ったのは、高校1年からだ。以後No.21までノートは続く。 途中に、ナンバリングされていないノートがほぼ同冊数、挿入されている。どうやら、市販の当用日記や、書店でもらった小振りのノートなどが「ナンバーなし」となったようだ。 ここ2日ほどで、中学1年からの分と、高校1年からのNo.1を読み終えた。後々のためにと、デジタル化しつつ読んでいる。だから少々時間がかかる。 これまで、過去の自分を知る手段は記憶を掘り起こす以外になかった。だが、日記を手にしたことで、現在進行形で生きている自分に出会うことができた。鮮度を失わない、当時のままの自分がそこにいる。 そのぼくを、今のぼくが、まるで空から俯瞰しているかのように客体視する。 これは衝撃的な体験だ。 懐かしさを越えて、不思議な、泣きたいような体験だ。 書かれているエピソードのほぼすべてが、すでに記憶から失せている。これも衝撃だった。その日の情景を思い起こそうにも、記憶の側からは何の情報も得られないのだ。 半世紀を経れば記憶はここまで消えてしまうのか。悲しくもなり、驚愕でもあった。 「あっ、そう言えばそういうことがあったよな」と思い出すことができるのは、せいぜい記述されている出来事の一割。その一割のうちのさらに九割は、日記を読むことで初めて記憶の棚から引き出されたものである。日記がなければ、記憶に像が残っているにもかかわらず、想起されるチャンスなく墓場へ持ち越されたはずのものであった。 日記という媒体なしに想起できていた記憶は、日記に書かれているエピソードのうちの高々1%ということになろうか。いや、たぶんもっと少ない。 日記を読んでいて、記憶の間違いや勘違いにも遭遇した。それも、ずいぶんたくさん。日記がなければ、何の疑いもなく信じ込んでいた記憶である。 それらの間違い方のパターンを調べれば、何か心理学的なおもしろい結果が得られるのではないかという気すらする。 一例を挙げよう。 父が当時やっていた油揚げの仕事で、ぼくはある頃から配達を手伝わされるようになった。それが始まる時期を、ぼくは中学3年か高校1年のころからだと記憶していた。 ところが、日記を読むと、すでに中学2年の冬には配達の手伝いをしている(始まったのはもっと前かもしれない)。 しかも、記憶では、学校から帰宅した夕方(配達のおばさんが帰ったあと)、自転車に油揚げの箱をくくりつけて稲荷ずし屋に配達に行く情景が、際だって鮮明である。ところが日記によれば、朝、登校途中に迂回して、県庁内の食堂に油揚げを届けるケースが多い。 当時、県庁内に白百合という食堂があったようで、「白百合にアゲを届けてから登校する」という内容の記述がずいぶん出てくる。しかもそれが単独に語られることはなく、必ず他の何らかの出来事に絡まって出てくる。たとえば、「そのために遅刻しそうになった」とか。 他の出来事に関わったケースに限って、白百合が記録された、というのが真実であろう。 この白百合記事を読みつつ、ぼくは「シラユリ」という言葉の響きをほのかに思い出すことができた。 「学校に行くついでに、シラユリにこれを届けてくれ」 と、父にしばしば言われた記憶が戻ってきたのだ。だけど、白百合という食堂が県庁内のどこにあったのか、どういうたたずまいをしていたのか、まったく思い出すことができない。白百合に立ち寄って油揚げを届けている自分自身の姿をすら、ぼくは一つも思い出せない。 想像するに、登校途中にアゲを配達するという手伝いが、ぼくはいやでいやでたまらなかったのだ。ひょっとしたら友達に出会って、アゲをもって県庁に入っていく姿を見られるかもしれない。そんなことがあれば、子どもの繊細な感覚からして、立ち直れないほどの恥ずかしさだ。 見られないにしても、油に汚れた新聞紙の包みをカバンと一緒に自転車にくくりつけて学校に向かう姿が、われながら情けなくてしかたなかったのだ。 そうした嫌悪の思いが、白百合に関わる記憶をぼくの大脳から無意識のうちに消し去ってしまったのであろう。 楽しくわくわくするような仕事であったとしたら、一度きりの手伝いであったとしても、記憶に鮮明に残るであろう。 白百合への配達の記憶が消去された結果、ぼくの中では、油揚げの配達は中学3年または高校1年から始まったものと記憶されたのである。不思議なことだ。 ぼくは自分のことを、「書くのが好きな人間」と、昔から自覚してきた。だが、その起源がどこにあるのか、突き止めることはできなかった。 日記を見ると、中学1年のとき、すでに詩や、短歌、川柳などを作っている。短編小説めいたものもある。 自覚の根は想像以上に深いことに気づいた。 『アンネの日記・オリジナル版』では、性への目覚めが各所に綴られている。一家の中でただ一人アウシュビッツから生還できた父親のオットー・フランクが、戦後『アンネの日記』を出版するに際して、そうした性に関わる箇所や、母親への激しい憎悪の言葉などを、意図して削除・変更してしまったことは、よく知られている事実である。 ぼくの日記を見ていても、年齢とともにそうした記述が目につくようになる。「性」とまでは言わないまでも、異性への関心、興味がずんずん高まっていくのがわかる。 政治、社会問題への関心も同様である。幼稚で浅薄なものではあるが、その面での目覚めもはっきり見てとれる。 日記を読み、それをキーボードで入力する仕事は、当分終わりそうにない。 |