| [第38回 浪花の芸術を菊会] 2010年3月30日(火)18:30~ | |||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

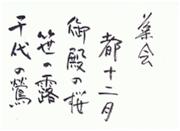

| 【都十二月】 京都の年中行事を歌った曲です。同様の曲として浪速十二月もあります。 浪速十二月は本手とツレの二人で演奏することがあります。 都十二月にもツレの部分も有りますが独奏も可能で、今回は菊重先生お一人で演奏されていました。 地歌の中で作物と呼ばれるジャンルです。菊でも『たぬき』『蛙』など10曲程しか残っていません。 【御殿の桜】 平成19年に菊重先生が作られた地歌作物調の曲です。 大正末期から昭和初期にかけて活躍した童謡詩人金子みすゞさんの詩を用いて作曲されました。 現在は三絃ソロで少々もの悲しく繁太夫物の趣もあります。 何れは箏や尺八も作られるそうです。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||

| 【笹の露】 京風手事物で、非常に明るい曲です。最初から最後まで色々な例えを用い『酒』の良さを朗々と歌っています。最後は『吉野龍田の花紅葉 酒が無ければ只の所』と結んでいます。手事も工夫がこなされていて、酒の差し合いを掛け合いで表現されています。 |

【千代の鶯】 先程の曲と同様に京風手事物で、七条の料理屋の開店披露の際に作曲されたこちらも明るい曲です。 |

||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| 朝日新聞の企画で木之元の製糸メーカーで箏用の絹糸の制作から音を出すまでの取材がありました。 その時に使用した絹糸が使えたので、お客様に絹糸の奥深い余韻を味わって頂く事が出来ました。 終曲後、絹糸は切れやすいと言った話をしている最中に糸が切れ、非常に空気のよく読める絹糸でした。 |

|||||||||||||||||||||||