| 2010年12月9日 | ||||||||||||||||

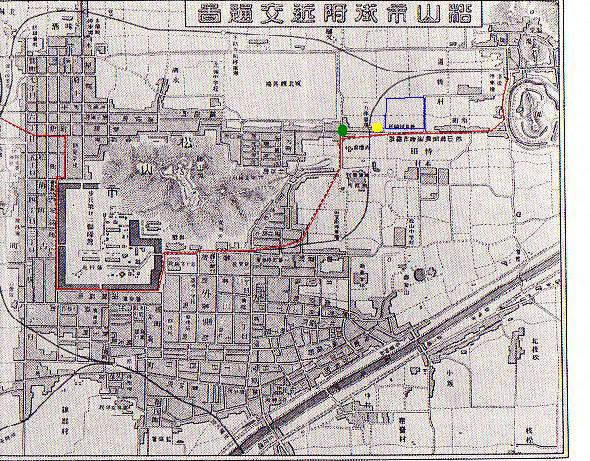

| 先日来、何度か、子供時代の思い出が濃縮された一帯を歩いてみた。松山市の道後公園から上一万にかけての電車通り沿い、およびその北側一帯である。かつての農事試験場周辺といってもよい。 すでに半世紀が経過し、当時の痕跡は、表通りから見るかぎり、完膚無きまでにかき消されている。敷地の境界線や細い路地も、今となっては、その位置を突き止めることすら困難である。再開発が進んだ結果、敷地を統合して大きなビルが建ち、あるいは、かつての生活の場が住む人もない空き地(駐車場)と化していて、そこに住んでいた人々のため息が漏れてきそうなありさまである。 あまりの空き地の多さに、「空洞化」という言葉が思わず口をついて出る。かつてそこには、人々がひしめき合う職人の町・商人の町があったのだ。細胞が生き生きとうごめいていたのだ。今、その細胞たちは死に絶え、干からびて、すかすかの空洞だらけとなっている。 それについて語る前に、農事試験場周辺の歴史を概観しておく。 【農事試験場周辺の歴史】 (1) 道後温泉(伊予の湯)は、言わずとしれた神代の時代からの名湯である。ヤマト王権のスメラミコトたちにも知れ渡っていた。多くの天皇や皇子たちがここを訪れている。 たとえば、639年の舒明天皇とその皇后(のちの斉明天皇)。彼らは伊予の湯に4ヶ月間逗留した。 (2) 今の道後公園は、かつて、河野氏の居城(湯築城)であった。その期間は、14世紀初頭から、1585年秀吉の四国征伐で滅ぼされるまで。その間、長く道後は伊予の中心地であったと言えよう。 (3) 江戸幕府が開かれて後は、賤ヶ岳七本槍の一人である加藤嘉明が勝山(今の城山)に城を築き、武家屋敷や町人町もその周辺に作られたため、湯築城は哀れをとどめる廃城となった。必然、道後は松山の外れの地となった。 (4) その後、明治期まで、上一万から道後にいたる一帯は、城下と道後温泉とにはさまれた、のどかな田園地帯であり続けた。町と呼ぶにたる民家の集まりはなかった。 (5) 明治28年、道後鉄道が道後・一番町間および道後・三津口間に蒸気機関車(いわゆる坊っちゃん列車)を走らせ、後に農事試験場となる地帯の北と西に鉄道線路ができた。城下と道後とが鉄道で結ばれたのである。

なお、道後鉄道は明治33年、伊予鉄道に吸収された。 伊予鉄道は明治21年、松山・三津浜間に鉄道を開設し(明治25年には高浜まで延長)、明治26年には松山・平井間(明治32年には横河原まで延長)、明治29年には松山・森松間(昭和40年に廃止される)を開設し、松山を拠点とする郊外線に力を入れた。明治33年には、松山・郡中間に鉄道を敷いていた南予鉄道を吸収し、さらに、松山市内を走っていた道後鉄道をも手中にしたのであった。 伊予鉄道は、松山における鉄道の独占企業となった。

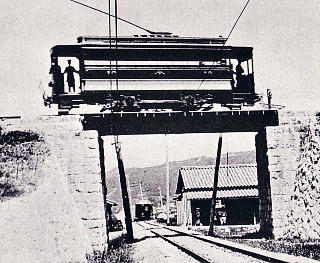

(6) 明治44年、伊予鉄道に対抗して、松山電気軌道が、農事試験場の南を通る路線(現在の市内電車の路線)を開設し、道後から一番町を経由して三津浜にいたる電車を走らせた。これにより、農事試験場の北と西を通る伊予鉄道と、農事試験場の東と南を通る松山電気軌道との激しい競争状態が生じた。

(7) 明治45年、農事試験場が余土村から道後村に移転してきた。なお、余土村に創設されたのは明治33年である。

(8) 大正10年、松山電気軌道は伊予鉄道に吸収され、それに合わせて、伊予鉄道の道後・一番町間の路線は廃止されて、松山電気軌道が敷いた路線(農事試験場の南を通る路線)に一本化された。 (9) 昭和20年、松山市街地は空襲で焼け野が原になったが、農事試験場周辺は無事だった。 (10) 昭和61年(1986年)、農事試験場は松山市上難波に移転し、跡地の東寄りに、県民文化会館が完成した。  (11) 平成13年(2001年)、上一万から県民文化会館までの道路拡張工事が完了し、細長い三角地帯の家並み(我が家と電車通りとの間にあった家並み)が完全消滅した。 農事試験場が県民文化会館に様変わりしたことと、三角地帯が消滅したことで、ぼくの思い出の巨大なかたまりは実在を失い、脳裏に刻まれた記憶を残すだけとなってしまった。

(12) 平成16年(2004年)、県民文化会館から道後公園までの道路拡張工事が完了した。 |

||||||||||||||||

| 2010年12月11日 | ||||||||||||||||

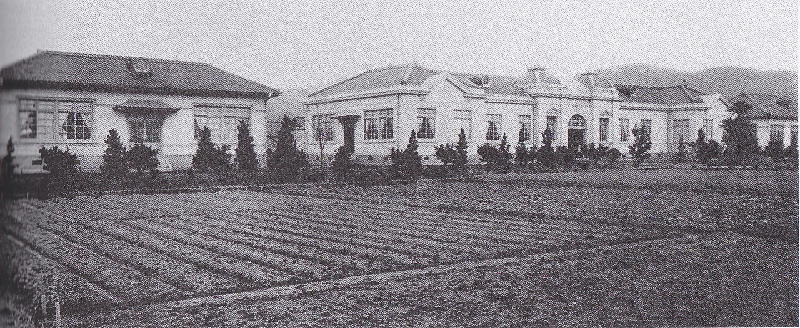

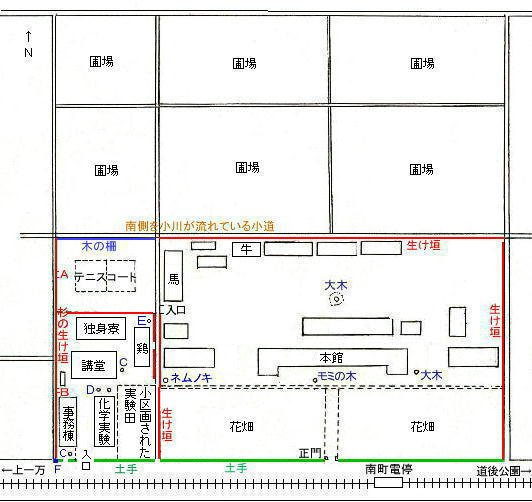

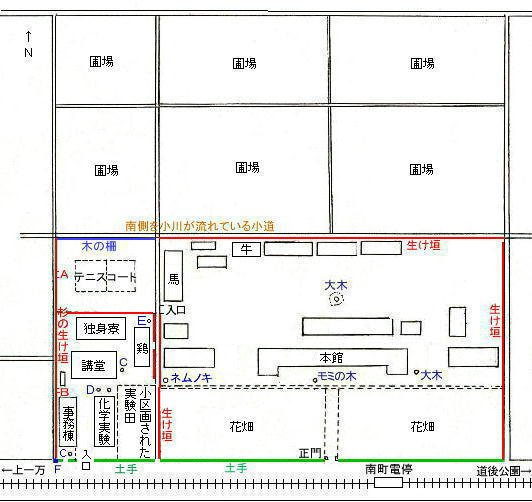

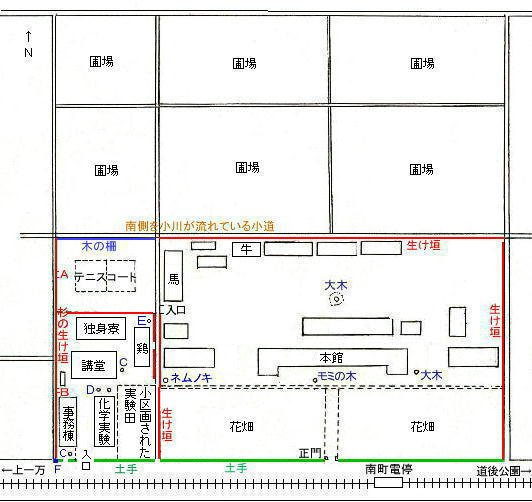

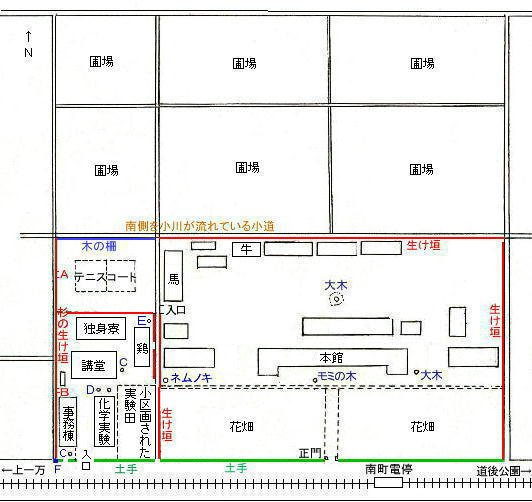

| 【農事試験場の構内配置図】 ぼくらが遊んだ農事試験場は、いまや思い出の中にしか残されていない。 その構内配置図を、思い出すままに描いてみた。どこかに資料でもあろうかと、探してみたのだが、見つけることはできなかった。『愛媛県農業試験場七十周年史』(1970年)という公式記録集を見ても、研究成果といういわばソフト面にもっぱらの重点が置かれていて、構内の配置図といったハード面にはまったく触れられていない。 しかし、子供時代をそこで過ごしたぼくたちにとっては、何が研究されていたかということは二の次であって、遊びの場というハード面こそ大事である。広い構内の、どこで何をして遊んだかということが、強いていえばソフト面ということになろうか。 下の構内配置図は、子供の目に焼きつけられた記憶と、入手できたわずかな写真とを元にしたものである。ぼくにとって日常の遊びの場とは言えなかった東寄りのあたりには、少々あやふやなところもある。しかし、記録がほとんど残されていないこうした配置図は、人の記憶が薄れるとともに消えていく一方である。何らかの形で、記憶を目視可能なものにしておくことは、今しかできない意味ある仕事だと考えた。  なお、上の図は、ぼくが小学4年生のころ(1957年ころ)を基準にしている。たとえば1970年には、創立70周年を記念して4階建ての庁舎が建てられ、上の図の「化学実験」、「講堂」、「小区画された実験田」、「鶏」と書かれたあたりはすっかり様変わりした。 皮肉なことに、その新庁舎だけが、農事試験場が県民文化会館へと大変貌を遂げた今に至るも、そのまま残っている。 ちなみに、農事試験場は、一辺が200m弱のほぼ正方形の形をしていた(北半分は圃場と呼ばれる田畑であり、南半分に研究施設がある)。 【農事試験場の名称】 ぼくはもっぱら「農事試験場」と呼んできたのだが、正しくは「農業試験場」であった。今回、『愛媛県農業試験場七十周年史』を見て、驚きとともにそれを知った。「農事試験場」から「農業試験場」に改称されたのは昭和29年12月とのこと。ぼくが小学1年生のときである。農事試験場を遊び場にし始めたころと言ってもよい。 しかし、周囲の大人も子供も、みな「農事試験場」と呼んでいた。それはたしかである。「農業試験場」などと呼ぶ人はいなかった。おそらく、改称されたことは内部の人にしか徹底しなかったのであろう。門の看板をよくよく見ればわかったのかもしれないが、「のうじしけんじょう」と呼び慣れた頭には、「農業試験場」を見ても「のうじしけんじょう」としか読めなかったと思われる。 【農事試験場の簡単な歴史】 ついでに、『七十周年史』をもとに、歴史を簡単に振り返っておく。

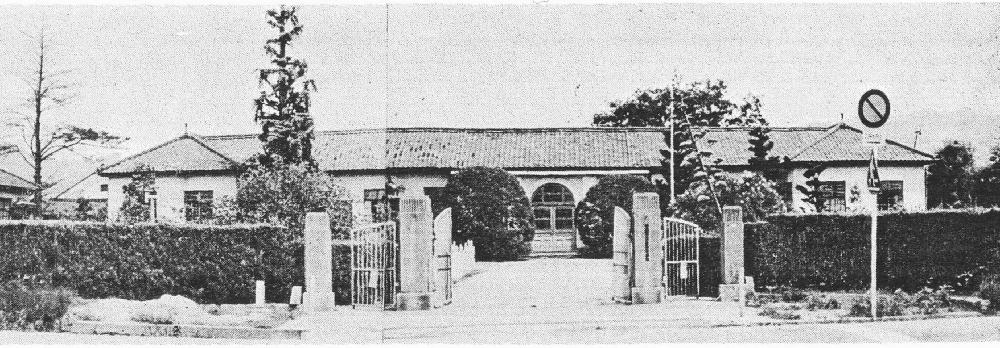

【独身寮】 テニスコートのすぐ南に独身寮があった。間には生け垣があったが、生け垣越しに、テニスコートで遊ぶぼくたちと独身寮の青年たちとはよく交流していた。夏場など、開け放した窓から部屋の中が見え、ギターの弾き語りを楽しんでいる青年もいて、向こうからもこちらからもよく声をかけた。部屋に入れてもらってギターを聞かせてもらったこともある。 『七十周年史』を見ると、独身寮というよりも、養成所の寮であったというのが正しいらしい。養成所は当初は修業年限1年であったが、後に2年となり、昭和25年には「高等農業講習所」と改称されている。ぼくらが遊んでいたあのお兄さんたちは、「高等農業講習所」の学生であったわけだ。 【土手】 農事試験場の南面(電車通りに面している側)は、高さ5,60cmの土手になっていた。土手の上に背丈の低い生け垣がある。下の写真1(1962年)からその様子がわかる。写真1は、正門前の電車通りを渡ったあたりから西を撮ったものである。なお、写真の中央付近に2人立っているが、そこが図1における、「小区画された実験田」と「花畑」の境界をなす道への入口である。  土手はぼくらにとって楽しい遊び場であった。特に「小区画された実験田」の土手(写真1のちょうど中央)の裏側でよく遊んだ。ツクシをとり、花を摘み、イタドリをポキッと折って食べた。イタドリの生は渋みがあるが、うまかった。ぼくにとってのイタドリの原風景はこの土手である。 土手の遊びでもう一つ懐かしいのは、農事試験場の南西の隅(図1におけるFの地点で、上の写真だと電車の陰)である。そこに電柱が立っていて(電柱の先っぽが写真にも写っている)、それを支えるワイヤが斜めに張られていた。電柱には工事人が上がるためのハーケンのような杭がついている。子供が上がれないように、第一歩目はかなり高いところにあるのだが、都合よく土手があるものだから、土手の頂上からだと子供にでも上がれた。もちろん最上部まで上がれたりはしないが、2,3mの高さまで上がっては、身震いして下りてきた。 斜めのワイアも、土手の上からだと、ちょうど滑り台の頂上まで前もって階段で上がっているような案配で、ぶら下がりながら滑り降りるのに都合がよかった。 【正門】 子供はあらゆるものを遊び道具にするものだ。正門もぼくらの遊具だった。  写真2は、1970年のもの。ぼくの子供時代とは少し土手の雰囲気が違っている。しかし、正門は元のままである。この正門の開き戸(鉄製の扉ではなく、奥に向かって開いている木製の扉の方)がぼくらの遊具だった。要は、足をかけたり上にまたがったりして開け閉めするだけのことだが、子供にとってはなかなか楽しい遊びだった。 【生け垣の抜け穴】 試験場の西面の南半分が杉の生け垣だった。テニスコートと独身寮の境界もそうだった。 杉垣は密に植わっているようでも、どこかに子供が通れるくらいの穴が空く。ぼくらがそこで遊ぶようになるよりもはるか昔から子供たちの抜け穴であったと思われる、年季の入った穴が、子供にとってはもうほとんど通用門といいたくなるほどの明々白々さで空いていた。 といっても、大人がくぐるのは無理で、子供が背を丸めて通るのである。その部分だけ土が踏み固められていて、枝がちょうどいい具合に折り取られているので、子供の目には通り道だとわかるのである。 図1のAとBがそれである。特に、テニスコートに行くためのAの抜け穴は、ぼくらにはなくてはならぬものだった。 【テニスコート】 テニスコートは、職員や講習所の学生のためのものだったと思われるが、そこでテニスをしている姿をぼくはほとんど見たことがない。一度は見た気がするが、二度までは見ていないように思う。 テニスコートは事実上、ぼくらのために用意された格好の遊び場だった。 ぼくらがそこで一番よくやった遊びは、三角ベースの野球である。Aのくぐり穴のすぐ前がホームベースとなり、2本のポールが一塁と二塁である。テニスコートからは道を隔てたすぐ東側に、白壁の大きな建物があった。何とそれは馬小屋なのだが、その馬小屋の屋根に当たるかそれを越せば、ホームランと決めていた。 東側の道はテニスコートよりも4,50cm高かった。境界の塀はなく、一種の土手のようになっていた。 今、テニスコートは国際交流センターになっていて、土手のような高みも現存している。国際交流センターと東側の駐車場の間の段差がそれである。  写真3は、南から北を見ている。「?」マークのついた建物が国際交流センター(元のテニスコートの北東角に近い)であり、手前の建物がちょうどかつての独身寮の位置にある。右側の段差がぼくの目には土手と映った。段のすぐ上に、かつては道があり、さらにその右側は農事試験場の東領域になっていた。今、段の上は県民文化会館のサブ駐車場である。 |

||||||||||||||||

| 2010年12月14日 | ||||||||||||||||

構内配置図(図1)と写真1は、前回のものを再掲します。  【講堂および農業講習所のこと】 写真1における黒っぽい二階建ての建物が講堂である。図1を見るとわかるが、事務棟と化学実験棟にはさまれた通路(入口に門はなく、土手が切り取られているだけ)を行くと、正面にズドンと構えているのが講堂である。 ただし、講堂と言えるのは二階の話で、一階はおそらく研究室や農業講習所の教室であった。 子供のころは二階の講堂にしか目がいかなかったから、ぼくはそれを「講堂」と認識してきたのだが、一階について上のように思い当たったのは、実は、これを書いている今である。 『七十周年史』巻末に、農業講習所卒業生の思い出話が載っており、それによってぼくは、講習所は実習だけでなく、教室での日常的な授業も行われていたことを知ったのである(1年目は授業中心、2年目は実習中心)。講習所にはけっこう倍率の高い入試があり、高卒程度の学力を要す、とあるから、まあ「農業短大」とも言える存在だったと想像できる。 そもそも講習所というものが試験場に付属して存在していたこと自体、ぼくは『七十周年史』を読むまで知らなかった。 「通学できない講習生のためには寮があった」と書かれているから、あの独身寮がそれだったと、今になって思うのである。 同様に、「教室での授業」とある以上、教室がなければならない。その可能性は講堂の一階しか考えられないのである。 講習所の教授にしても、農事試験場の研究員が非常勤講師を務めてはいたが、専任教授もいたようだ。それなら、教授用の研究室も講堂にあったはず。それが自然である。 このように考えていると、独身寮や講堂、さらにはテニスコートを含む、農事試験場の南西の一角(図1参照)は、農事試験場というよりも、農業講習所の専用地であったのではなかろうかと思えてくる。これまでぼくは、あの一角をそのような目でとらえたことはなかった。もしそれが正しいとすれば、全体の構造がストンと腑に落ちるのである。 化学実験棟というのもぼくが勝手につけた名前である。実際そこで、試験管、ビーカー、フラスコなどを用いた化学実験が行われているのを、ぼくらは常々窓から好奇の目で眺めていた。試験場のというよりは、講習所の学生実験室だったと考えられる。 その化学実験棟には、奇妙なことに、妻や子供のいる職員が住んでいた。住まいはおそらく二階だった。今思うに、化学実験棟の二階は、講習所の教職員のための官舎になっていたのではなかろうか。一階が講習所の実験室であった。こう考えることによって、当時の記憶がすべて一点に収斂されてくるのを覚える。 図1で「小区画された実験田」と書いたところは、コンクリートの仕切りで細かく区画された田地だった。一区画は、一辺がせいぜい一間(1.8m)程度の正方形である。ひょっとしてそれは、学生たち(多いときで60名程度)一人一人に割り当てられた実習用の田畑だったのかもしれない。 農業講習所という、農事試験場に付属してはいるが、半ば独立した機関の実体が、このように考えることによって、浮かび上がってくる気がする。そこはどうやら一種の学校だったのだ。 学校だったからこそ、その一角だけのために、南から入る大きな入口(門構えこそないものの)があったのだ。合点がいく。 子供のころから半世紀あまりの間、ぼくはその一角を上のようにとらえたことは一度もなかった。農事試験場の一部という、漠然としたイメージしか持ったことがなかった。それでいて、図1からわかるとおり、農事試験場にはちゃんとした正門と本館が別に存在しているのである。本館の北側にはたくさんの研究棟もある。なぜその西に別の施設群があるのか。いつも不思議でならなかった。 今、すべてがストンと腑に落ちた。心の底から得心した。図1の配置図を描いた先日の時点では、まだこのような発想を持ってはいなかった。ぼくの頭の中では、あの図の全体が、トータルに農事試験場であった。すでに『七十周年史』に目を通していたにもかかわらずである。 書くことによって考えがまとまったり、認識を新たにすることがある。昔からよく言われることだ。いまぼくは、実地にそれを体験した。 【講堂の思い出】 さて、話を講堂に戻す。 講堂の一階はかなりの高床式で、入口の扉に向けて地面から5,6段の石段がついていた。正面(南側)から石段を上がると、靴のまま歩くためにざらざらになった木の廊下があり、そのまま真っ直ぐ北側の裏入口へと、トンネル構造で続いていた。裏側の石段を下りると、目の前は独身寮である。 もちろん東西に延びる廊下もあったが、ぼくら子供は、そこまでは立ち入らないよう自制していた。トンネル構造の通路が、もっぱらぼくらの遊び場であった。入口と出口に石段があり、トンネルになっており、内部は昼間でも薄暗く、その上、床はざらざらと毛羽立っている。ぼくらはその薄気味悪さを楽しんでいたのである。 講堂には、思い出すと、今でも切なくて胸苦しくなるような、甘酸っぱい思い出がある。 5年生になった春、近所に魚屋が引っ越してきた。A子ちゃんという女の子が一緒だった。ひとつ年上だった。普段は女の子と遊んだりしないから、色白でほっそりした可愛い顔立ちの子だなと気づきはしても、特に注意を払うことはなかった。ときたま見かける程度の遠い存在のまま、夏休みになった。 ある日、家の前でいつものように友達と遊んでいると、浴衣姿のA子ちゃんが近づいてきた。 「明日の晩、日本舞踊の会があるから来て」 ぼくに向かって告げた。いつもは色白な頬が、湯上がりのようにほんのり赤らんでいた。くっつかんばかりに身を寄せてささやくA子ちゃんに、なぜだかぼくの心臓は激しく脈打ち始めた。 「7時から、農事試験場の二階の講堂じゃけんね。見に来てね」 ぼくは返事をすることも忘れて、呆然と立っていた。ほのかに甘い香りが漂ってきた。気のせいかもしれないけれど。 翌晩、ぼくは仲間たちと講堂に出かけた。A子ちゃんはぼくに身を寄せながら、ぼくに向かってささやいたはずなのに、一緒にいたみんなも当然のように、「行こう、行こう」と集まってきた。 いつものように石段を上がり、いつものようにトンネルに入る。違うのは煌々と電球が灯っていること、床を踏むコツコツという音や賑やかな声がこだましてくること。 トンネルが向こうに抜ける手前で、ぼくたちは初めて階段に足をかけた。そこから先は未知の世界だった。途中でくの字に折れた階段を上り詰めると、喧噪はさらに激しくなり、廊下を数歩歩いた先に広々とした空間があった。椅子が並べられ、奥に舞台が見えた。 始まるにはまだ間があるらしく、照明や音響のテストがくり返され、床を縦横に這う配線をチェックしている人もいた。 明るく華やいだハレの雰囲気がぼくらを興奮させた。床を這う配線に気をつけながら、講堂をくまなく探検して回った。中でも、舞台の袖におかれた音響や照明の大きな器具がぼくの興味を引いた。 やがて席が埋まり、舞台が鮮やかに照らし出され、日本舞踊の発表会が始まった。始まる前の賑々しさに酔っていたぼくには、踊りはちっとも面白くなかった。ただA子ちゃんの出番を見逃すまいと、それだけに心を集めていた。 しかし、濃い白粉を塗った顔は、どれもみな同じに見え、最後までぼくは、A子ちゃんの舞い姿をしかと確かめることはできなかった。たぶんあの子だと思われる子はいた。たぶん間違いないとは思った。妖艶に舞っていた。 それだけで満足した。A子ちゃんのあでやかな姿をきっとぼくは凝視したはず。その思いだけで、ぼくの心臓は高鳴った。 すべてが終わり、寄せた波が引くように、ぞろぞろと人の波が講堂から流れ出た。ぼくらも、さめやらぬ興奮を確かめあいながら家路についた。ぼくにはちょっぴり物足りなさが残っていた。A子ちゃんの舞いをもっとはっきり目に焼きつけたかったのに、と。 三角地帯の家並みが鋭く尖ったあたりまで戻ってきたとき、後ろからカッカッカッカッと跳ねるような下駄の音が響き、振りかえったのとA子ちゃんがぼくのそばにすっと体を寄せるのとが同時だった。 「どうだった。よかった?」 ぼくは「うん」と小さく答えるのがやっとだった。耳たぶが赤くなり、心臓はいまにも飛び出しそうだった。 その後ぼくは、何度かA子ちゃんから声をかけられ、その都度、女の子たちのグループと遊ぶようになった。これまでは、遠くで遊んでいるのを見かけても、注意を払うことすらなかったのに、……。 といっても、二度か三度のことだ。はっきり目に浮かぶのは、ゴム縄跳び。女の子たちは、スカートをブルーマーのように丸めて跳んだ。パンツの下にスカートの端っこを押し込んでいたのだろう。A子ちゃんだけはそれをせず、跳ぶ直前にスカートの裾を左手で絞り、そのまま腿のあたりに押し当てたまま、右手だけでバランスをとって跳んだ。 それでいて、ひらりと、高く、蝶のように跳んだ。ぼくは夕日を背に、A子ちゃんが鮮やかなシルエットを描く様を、くっきりと脳裏におさめた。 夏休みも終わろうとするころ、 「Kちゃんとはもう遊べんようになったんよ。あした引っ越すけんね」 いつものように体をすっとそばに寄せてきて、そう言うと、「さよなら」と、聞き取れないほどの声を残して、A子ちゃんは家の中に走り込んでいった。 ぼくは唖然とした。とっさには意味がつかめなかった。でも、それがA子ちゃんの姿を見た最後となった。 A子ちゃんの姿が町から消えてしまったとき、ぼくは初めて切なさというものを知った。涙がとめどなく流れ落ちた。 ただ人と会えなくなることが切ないわけではない。あの姿、あのやさしさ、あのほほえみ、あの瞳、あのやわらかな肌と頬の赤らみ、あのぬくもりと人なつこさ、触れんばかりに間近に寄せてささやく口もと、そのすべてを懐旧とともに想うとき、人は切なく、堪えがたくなるのだ。 |

||||||||||||||||

| 2010年12月15日 | ||||||||||||||||

| そこを遊びの場としていた子供の目から見た愛媛県農事試験場を語っています。しかも、半世紀以上も前のそれです。研究員や講習所生の目で見た農事試験場像とは、当然ながら、視線の方向・焦点の当て所とも、ずいぶん違いがあるものと思います。 今回はまず、養鶏研究所のことから始めます。幼い日々の思い出が染みついた場所のひとつです。 【初めて見た孵卵器】 図1で、「鶏」と書いた建物が、ぼくの言う養鶏研究所(正式な名称は知らない)である。写真1では、黒っぽい講堂の右下にその建物が見える。小学校低学年のころにはずいぶん古い建物だったと記憶しているのだが、高学年になったころ建て替えられた。写真1(1962年)は、新しくなってからのものである。   ぼくの記憶は古い建物の時代のものだ。小学1,2年生のころである。 7つ年上の兄が、松山市の西の外れから来た友人と農事試験場に出かけ、ひよこを数羽もらってきた。その友人というのは、後に、学校でぼくの同僚になった人で、ひよこの話や、「小さい弟がおったよなあ。あれが君かあ」などと、当時を話題にしたことが何度かある。 行けばひよこをもらえると聞いて、ぼくも何日かして、大工屋の子や荒物屋の子や夜鳴きソバ屋の子供を誘って、農事試験場まで駆けていった。ドアをトントンともせず、声もかけず、いきなり養鶏研究所の入口の戸を開けると、薄暗い土間でおじさんが一人、なにやら棚のものを整理している最中だった。 「こら、坊主ら、何しに来た」 「ひよこをもらいに」 「ただでやるひよこなんぞないぞ。小遣い持ってきたか」 「お金いるんですか。いくらですか」 「メスはやれん。オスなら二羽で一円じゃ」 ぼくらにお金などあるはずはない。「兄ちゃんが、ただでくれる言うとったのに」とぼそっとつぶやいたきり、当てが外れた無念さは胸にしまいこんで、おじさんの仕事を眺めていた。 今で言えば電子レンジかオーブンのようなものが壁際に並んでいた。おじさんは一番手前の装置のフタを開けて、中を覗かせてくれた。卵が並べられていた。 「孵卵器というんじゃ。この中で卵が孵って、ひよこが生まれるんじゃぞ」 内部は赤く照らされていて、卵も真っ赤に火照っていた。あったかそうだ。 「フランキ」という言葉とともに、ぼくはあの燃えるような赤い光を生涯消えない記憶として焼きつけた。 奥の方では、生まれたばかりのひよこや、少し大きくなったひよこが、ピヨピヨ鳴いていた。さらに奥には、大人になったニワトリの棚もあった。 奥の部屋から別のおじさんがでてきた。 「この子ら、小遣いないんじゃろ。少し分けてやったらどうじゃ」 そう言って、棚から菓子箱をひとつ取り出すと、地面に置き、生まれたばかりのひよこの群れからオスをつまみだしては、入れてくれた。ぼくらは突然の幸運に、わくわくしながら地面にしゃがみ込み、箱の中にひよこが一羽ずつ増えていく様子を眺めていた。箱はたちまちいっぱいになった。 「持って帰って、みんなで分けるんじゃぞ」 箱を水平に支えて、ひよこが転落しないように気をつけながら、おそるおそる家まで運んだ。ひよこが動き回ると箱の重心が変わり、そのつど水平に持ち直さないといけない。その不安定なぎこちなさが、ぼくらにはこの上なく楽しかった。 ぼくらはそれからもしばらく、ひよこの群れを見に孵卵場に通った。ひょっとしてまた菓子箱にひよこを入れてくれはしないかと、かすかな期待も抱きつつ。だが、ひと月も経つころには、いつしかひよこへの関心は薄れ、ぼくらの遊びも変わっていって、養鶏研究所は、ただそこにあるというだけの存在になってしまった。 【石柱で遊ぶ】 化学実験棟と事務棟の間の通路は、たいていいつも日陰になっていた。両側から二階建ての建物が迫っているため、直射日光が当たる時間が限られていたのだ。しかも、なぜか土が黒っぽく、見るからに薄暗い場所だった。 でも、ぼくらはよくそこで遊んだ。それには理由があった。化学実験棟の建物に寄せて石柱が何本も転がっていたのだ。子供の目線では40×40×200cmくらいの大きさに見えた。実際は、30×30×150cm程度だったのかもしれない。それが乱雑に20本ほども放置されていた。 中にはブリッジ状に置かれているのもあり、子供には魅力的な遊び場だった。ぼくの記憶に残るかぎり(つまり小学生だった6年間ずっと)、石柱は一本たりとも動かされた形跡がなかった。 小さいころは隠れん坊をした。体を丸めると、石柱の陰にちょうどすっぽり収まった。大きくなると、石の上をトントンと飛び渡って、鬼ごっこをした。二段重ねのところや、石と石が大きく引き離されたところがあって、ジャンプ力を競い合いながらの楽しい遊びだった。 石柱は窓から化学実験室をのぞき込む踏み台にもちょうどよかった。 今思うと、講堂の高床式の一階に上がる石段が、あの石柱でできていた気がする。講堂だけでも、南の正面入口、北の裏口、さらには東西に延びる廊下が突き当たった東と西にも石段があった。別の建物にも使われていたかしれない。これらのために用意した石柱の残りが無造作に放置されたまま、ぼくらの格好の遊び道具になっていたのであろう。 【タイプライター】 事務棟も、窓から中が丸見えだった。特に講堂側の北面は昼間でも暗いから、窓にシャッターが下ろされることはなく、いつでもぼくらの目にさらされていた。 ぼくが興味をもったのはタイプライターだった。女の事務員がパタパタとタイプしているのを、ぼくは飽きることなく窓から眺めていた。おそらく中からも、背伸びをして首だけ出したぼくらの顔は見えていたはず。だが、気にとめている様子はなかった。 パタパタと打ち、端まで行くと、ガシャッと音がしてタイプのハンマー部が行の先頭に移動し、そこからまた次の行を打ち始める。際限なくこれをくり返すのである。1ページを打ち終わると、紙を交換してまた次を打つ。実に単調なくり返しなのだが、常に何かが動いて先へ先へと進んでいる実感がぼくをくぎづけにした。 今気づいたのだが、この事務棟、はたして講習所の一施設だったのだろうか。地理的な配置でいえば明らかにそうなのだが、学生が100名にも満たない講習所の事務のために、二階建ての大きな建物が必要になるはずはない。なら、農事試験場本体の事務を扱っていたのだろうか。それもちょっと考えにくい。そうした事務全般に供するためにこそ、本館という建物があるのだから。 そう考えて、はたと思い当たったのだが、あの事務棟は、講堂や化学実験棟に向かっては開かれていなかった。そちらの側には、非常用出口も含め、いっさい出入り口が開かれていなかった。正面玄関は南にあり、非常用出口は、もしあったとすれば西側だった(ぼくの記憶にはないのだが)。しかも、図1にさりげなく点線を引いておいたのだが、事務棟の東壁面を延長した土手までの部分には、1mにも満たない低さとはいえ、木の柵があった。 つまり、事務棟はあの一角において完全に孤立した構造をもっていた。その上、図1で「C」と書いたところに、事務棟のための入口(土手が切れている)があるのだが、そこにはたしか開き戸式の門がついていた。独立した施設だと宣言しているかのように。 これらを総合して判断すると、あの事務棟は民間の事務所だったと考えられる。農事試験場のものでも、講習所のものでもなかった。その傍証にもなろうが、現在、あの事務棟の場所には民間のマンションが建っている。ただし、かつて講堂があったあたりまで北に延びてはいるのだが……。 なぜあの場所に民間のマンションが建っているのか、つい昨日まで、ぼくの疑問のひとつだった。今の今、それへの答えが出た気がする。ちなみに、マンションを除いた他の敷地は、今も県に関係する施設である(主要部は県民文化会館)。 ついでに書いておくと、1mにも満たない高さのあの木の柵は、ぼくらにとっては柵ではなかった。乗り越えるための遊び道具にすぎなかった。講堂や、その前の石柱のあたりで遊ぶときですら、わざわざ「C」の位置から入り、柵を乗り越えていくのがぼくらの経路だった。 【写真1に写りこんでいるもの】 写真1には講堂(黒っぽい二階建て)、養鶏研究所(講堂の右下)以外にも、いくつかの建物が写っている。 ● 電車のすぐ右は化学実験棟。総二階ではない。あるいは、左半分(南半分)は一、二階とも官舎だったのかもしれない。そのあたりの一階出入り口から、奥さんや子供が出てくる姿をよく見かけたから。実験室は右半分(北半分)だけだったのだろうか。 ● 化学実験棟にほとんど隠されているが、その向こうに事務棟がある。大きな屋根だけが見える。写真では見境がつきにくいのだが、化学実験棟の二階の屋根は単なる三角形にすぎず、それをおおうような大きな屋根はそっくり事務棟の屋根である。 写真でわかるが、事務棟と講堂では、同じ二階建てでも、講堂の方が高い。それは講堂が高床式だからである。 ● 講堂の右、養鶏研究所の上に、独身寮の屋根が見える。屋根は二段になっているが、高い屋根の向こう側にも低い屋根があり、全体として左右対称形であった。写真では奥行きが感じられないのだが、東西に長い建物だった。真ん中に廊下があって、南と北に個室がある。しかも二階建て。寮の希望者をすべて収容できる規模であったと思われる。 ● 電車の左奥に、上一万から伸びてくる細長い三角形状の家並みが見える(「大」の字が読める看板が最先端)。最先端部は鋭く尖っているので、家は建てられず、大工の資材置き場になっていた。 その三角形状の家並みの右側に、奥に向かって道がある。車一台は通れるが、二台はすれ違えないほどの道である。その道を入った五軒目の右側にわが家があった。この写真にかろうじて写るか写らないかの位置だが、写真の精度が粗くて見分けがつかない。現在はその道が、電車通りに向かって直接剥き出しになっている。 |

||||||||||||||||

| 2010年12月16日 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 2010年12月17日 | ||||||||||||||||

悲劇とは、時間が主観によって極限にまで圧縮されたところに起こる。 感情が極限にまで凝縮され、「今」が、永遠の時間を切断してしまうところに起こる。 感情の限りない振動が時の流れから遊離するときに起こる。 床を跳ねるピンポン球のように、悲劇は、時間の無限の濃縮の中に起こる。 1回目に1秒、2回目にその半分の2分の1秒、3回目にそのまた半分の4分の1秒、……、こうして感情がピンポン球のように無限の振動をくり返すとき、とどまることなき無限の過程は決して2秒という時間の壁を越えることができない。 こうして、悲劇が起こる。絶望が起こる。  クレタ島に文明が栄え、ギリシャはまだ文明揺籃期にあったころ、クレタ島の迷宮に押し込められた怪物が、アテネの町から9年目ごとに7人の青年と7人の乙女を餌食として差し出すよう求めてきた。 あるとき、送られてきた青年の中にテーセウスがいた。クレタの王女アリアドネはテーセウスに恋をし、迷宮に入るテーセウスに知恵を授けた。糸を持って迷宮に入り、怪物を退治したあと、糸をたぐって出てくればよいと。 テーセウスはアテネの王エーゲウスの王子で、自ら餌食として差し出されることを志願し、怪物を退治しようと決意してやってきたのであった。 アリアドネの知恵によって首尾よく事をなし終えたテーセウスは、アリアドネをともなってクレタ島を脱出した。 しかし、ここで悲劇が起こる。 テーセウスは喜びのあまり、父エーゲウスとの約束を忘れていたのだ。父は、息子が生け贄を志願しクレタ島に旅立つとき、こう言った。 「無事怪物を退治して帰国できたときには、白い帆を上げて港に入れ。それがかなわず、お前が死んだときは、黒い帆の船をアテネに寄こすように」 岬の上からテーセウスの船を毎日見張っていた見張り兵は、ついに沖に船影を見つけた。しかし、それは黒い帆の船であった。 王宮にすぐさまその知らせが届いた。期待に胸を膨らませていた王は、黒い帆の船だと聞いて、絶望の淵に沈んだ。船が港に着くのを待つこともせず、王は崖から身をおどらせた。 それとも知らず港に着いたテーセウスは、華やかに凱旋を祝ってくれるどころか、悲しみに打ち沈んだ民に迎えられたのであった。 激しい感情の振動が、父王エーゲウスに流れる時間を極限にまで押し縮めてしまったことによる、衝撃の投身自殺であった。 せめて船が港に着くまでは、そしてことの真相を確かめるまでは、と考えるのは第三者の外在的時間感覚である。当事者の凝縮された感情の中では、時間はもはやある地点を越えることができないのである。 そこに悲劇がある。  これを神話の悲劇、仮想的悲劇と言ってはいけない。 人類が経験してきた大きな戦さの大半は、第三者的時間感覚に立てば、必ずや回避できたものであろう。 今も、自殺という悲劇が跡を絶たないと聞く。 人はいったん絶望の淵に立つと、ピンポン球のように無限に感情が振動し続けて究極の一点に押しこめられたあとにも、実は何らの不連続点もなく時間は先に続いていくという事実が見えなくなるのだ。自分の時間はそこで断ち切られてしまうと、思い込んでしまうのだ。 究極的絶望を体験したあとにも、人は過去を捨て、再生し、しかし自己という一体的連続性は維持したまま、新しい道に進むことができる。しかも、究極的絶望という体験を強力な土台として、一段高い道に。 悲劇の時代は、神話の中だけの話でもなく、今だけの話でもない。人類の歴史は総体として悲劇の時代に埋没している。しかし、その中においても、悲劇性の密な時期と疎な時期があった。 第二次大戦という悲劇性の密な時代を経て、しばらくは疎な時代に入っていたのかもしれないが、その安心感の土台を覆すような現象がふつふつと泡立ち始めた今、さまざまな意味において、密な波の到来を予感させる時代に入ってきていると言える。 全員が当事者的発想に立ち始めると、世の中は悲劇どころか、狂気の時代となる。戦国の世のように。第三者的時間感覚をもつ人の出現が、今、強く求められている。 |

||||||||||||||||

| 2010年12月19日 | ||||||||||||||||

| 農事試験場には、要所要所にさまざまな木が植わっていた。研究用というよりは、憩いの空間を作ることが目的の木々であった。ぼくの記憶がそのすべてを正確に反映しているとは思わないが、さまざまなエピソードをともなって鮮明に覚えている木々のいくつかを、ここに書き記しておきたい。子供時代の体験には、人が自然と関わる原初的なありようが濃厚に現れているように思えるので。 【サクラ】  写真1はこの春撮ったイメージ図にすぎないが、農事試験場には桜の大木が2本あった。事務棟の南と、講堂の東。図1で「C」と印している2箇所である。どちらの桜にもぼくは、切なく甘い思い出をもっている。  まず、事務棟の南の桜。思い出は、小学校に上がる1年前のこと。 当時、幼稚園は、今で言う年長組の1年間だけ通うのが普通だった。ぼくにもそのときが来ようとしていた。にもかかわらず、母は、父が始めたばかりの油揚げの仕事に追い立てられ、ぼくの幼稚園のことなど頭に浮かべるゆとりもなかった。年があらたまり、入園まであと2,3ヶ月となってから、はたと気づいた母は、ぼくを連れて近所の幼稚園に出かけた。だが、時すでに遅し。ただでさえ競争厳しい団塊の世代のこと。「満員です」と、すげなく断られてしまった。 幼稚園は農事試験場から道後公園に行く途中にあった。断られた日のことをぼくははっきり覚えている。すでに子供たちは帰宅して、園内はがらんとしていた。母と二人で門をくぐり、返事を待たされている間、「しばらくこの教室で遊んでてもいいのよ」と、応接に出た女の先生に言われた。色とりどりの遊具や絵本が物珍しかった。その間、せいぜい10分ほど。それが、ぼくの幼稚園体験のすべてなのだ。 返事を知らされ、母はぼくの手を引いて外に出た。「ごめんね、幼稚園には入れてくれないんだって」、そう言ったときの母の悲しげな目が、ぼくをも悲しくさせた。とぼとぼと電車通りを帰ってくるとき、西空があかね色に染まっていた。静寂に包まれた幾層もの深紅の雲の棚引きを、ぼくは今でもはっきり目に浮かべることができる。それ故かどうか、今でもぼくは、夕空を見上げるとき、人生の悲哀をその上に重ねて見ないことはない。 4月になり、近所の友達が幼稚園に通うようになったとき、ぼくは一人取り残されてしまった。年下の子を相手に遊ぶしかなかった。 それを見た母は、忙しい仕事の合間を縫って、ぼくを遊びに連れ出してくれるようになった。といっても、今覚えているのは二度きりなのだが、……。 その一度が、農事試験場だった。それも、歩いて1分とかからない事務棟の前。満開の桜だった。桜の周囲にはちょっとした草地があり、母と花を摘んで遊んだ。そのとき、桜というものを知った。満開の花びらよりも、目線の高さの幹に、ぼくはなぜか興味を引かれた。古木の幹は太くてごつごつしており、独特のよこ縞模様が走っている。その縞模様こそが桜なのだと、母に教えられた。 以来、桜を見るたび、あの日のことが思い出される。母と遊んだあの草地、両手で抱えきれないほどの大きな幹、幾本ものよこ縞模様、「さわってごらん」と言われて手で触れた幹のごつごつした感触。これらすべてが、桜を見るたひ必ず潮のようにぼくの脳裏に押し寄せてくる。 この種の現象をぼくは「原風景」と呼ぶことにしている。事務棟の南の桜は、ぼくの桜の原風景なのである。 講堂の東の桜にも、なんだか夢を見ているような甘く懐かしい思い出がある。3年生の春。満開を過ぎた桜が、花吹雪となって散り始めたころのことだ。 その日ぼくは桜の木の下で女の子たちと遊んでいた。ままごと遊びをしていた。おそらくままごとも、いや、女の子と遊ぶことすらが、ぼくにとっては初めての体験だった。そこにいたる経過は思い出せない。記憶は唐突にままごと遊びから始まっているのだ。 講堂の東の大きな桜の木の下で、女の子たちとままごと遊びをしている。ムシロの上に座り、目の前には、小さな皿や茶碗、湯飲みなどが並んでいる。ぼくは彼女たちをまねて、無数に舞い散った桜の花びらを拾い集めては、石ですりつぶし、淡いピンク色の汁を作っていた。 器に汁がいっぱいになると、言われるままの作法で、相手にすすめたり、渡されたり、飲むまねをしたり。少しでも作法を間違えると、うるさく注意され、やり直しをさせられる。ムシロの家にも入口が決まっていて、そこから上がらないと叱られるのだ。 女の子というのはなんと面倒な決まり事を決めて、自由に伸び伸び遊ばないものかと、子供心にも、窮屈さに閉口した記憶がある。「そんなこと、どっちでもいいじゃないか」などと一言でも言おうものなら、冷たい視線を浴びて、仲間はずれに遭うのは見えていた。 でも、その窮屈さをもぼくは楽しんでいた。一種の秘め事のような、裏側の世界を覗き見たような、不思議なときめきがあった。彼女らの言うままに、郷に入って郷に従っていた。舞い落ちた無数の花びらが、ぼくを桃源郷にいざなっていた。 あの桜を強くぼくに意識させたのは、たった一度の体験にすぎない。にもかかわらず、地面を埋め尽くした花びらと、その日の甘酸っぱい情景とは、ぼくの脳裏から離れることがない。桜の下での、淡い夢のような、うつつとは思えぬ情景である。思わず、西行の和歌が口をつく。 願はくば桜の下で春死なんこの如月の望月のころ 【アオギリ】 アオギリが対をなして2本並んでいた。化学実験棟の北側である。図1で「D」と印した位置がそれ。 アオギリを下の写真2に示す。幹は緑色で、一見すべすべしているが、触るとざらざらだ。特徴が際立っているから一目でわかる。

これが2本並んでいた。枝を切った痕がこぶのようになっていて、子供が登るには実に都合のよい木だった。 「あそこで遊ぼう」などとは誰も言い出しはしない。だが、農事試験場を駆け回って遊び疲れた帰り道、ぼくらはよく、養鶏研究所の前から、講堂と化学実験棟の間を抜けた。すると、日陰になったそこに、「さあ、遊んでいって」と言わんばかりに、アオギリが立っているという仕掛けだった。 ぼくらは、グローブやバットをあたりに投げ棄てると、われ先に駆けていって飛びついた。まるで青蛙が何匹も幹にへばりついているように、ぼくらは幹に取りつき、こぶに足をかけてへばりつく。二本の幹に何人もがへばりついたまま、何をするわけでもない。先端まで上り詰めるわけでもなかった。ただひたすら、動かない蛙になって、とりとめもない雑談にいっときの興を求めるのである。 ちかごろ、アオギリを見かけることがなくなった。今ぼくが住んでいる松山市の東の郊外に、かつてアオギリ畑があった。畑というのも変だが、アオギリが密集して植わっている一角があった。ジョギングの道々、そばを通るたび、子供のころの農事試験場を思い出した。蛙になって遊んだあの幹の手触りを生々しく思い出した。 農事試験場の2本のアオギリは、明らかにぼくにとって、アオギリの原風景をなしている。ぼくのアオギリはあのアオギリしかない。 その後、アオギリ畑はブルドーザーで整地され、巨大な郊外型ショッピングモールの一部に呑み込まれてしまった。 文明とはこうして、古い多様な価値をこわし、おしなべて平らな一つの価値に平準化するものらしい。平準化の最たるものは、グローバル化だ。科学者が言うように、エントロピーはたしかに増大する一方だ。エントロピーの増大は一様化、すなわち生の死滅を意味する。視界の向こうに人類の滅びが遠望できる。 |

||||||||||||||||

| 2010年12月21日 | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 2010年12月24日 | ||||||||||||||||

| 農事試験場のこと。一度は書かねばと思い続けてきたテーマであった。だが、筆を起こしてみると、発掘される記憶はどれも主観に色濃く染め上げられた個人的なものばかり。農事試験場がいかに深くぼくの内面と一体化しているか、主観と客観との明瞭な境界線すらないほどに深く溶けあっているか。そのことに、今さらのように気づかされた。 県民文化会館の礎石の下に踏み砕かれたあの世界には、もはや客観的記録の値打ちはないのかもしれない。それどころか、客観性を頑迷に拒否する硬直性すら感じられる。特殊にそれへ没入したぼくのような者を別とすれば、農事試験場はもはや忘れ去られた過去の一事象にすぎなくなってしまったようである。 客観性を追うことはもはや幻影にすぎないのだろうか。過去にたしかに実在したそれに価値と意味を見出すことは、いまや感傷以外の何物でもないのだろうか。 半世紀を経た今なお、ぼくの目の奥には、あの広大な敷地の一断片までもが、当時のままにありありと、濃艶に実在する。にもかかわらず、それを語り、その中に投影された自我を懐かしむことは、ノスタルジーにすぎないのか。退行的な感傷なのか。ありもしない幻影にぬくもりを求める現実逃避にすぎないのか。 いや、そうではなかろう。いま気がついた。逃避でもなければ感傷でもない。神話である。ぼくにとって、農事試験場はまさしく神話なのだ。不滅かつ永遠なる神話なのだ。 そこにかつて存在した個々の実在、建物も、門も、柱も、小川も、木も、土も、草も、生き物も、ぼくとともにそこにあったすべての実在は、ぼくにとって、アポロンなのだ、ディオニュソスなのだ、ゼウスなのだ、アテナなのだ、ヘラなのだ、ニンフなのだ、パンなのだ、ヘファイストスなのだ、アルテミスなのだ、アフロディテなのだ、プロメテウスなのだ。永遠に死を持たぬ神々なのだ。人間の内在に深く関わり、人間のあらゆる感情に共感できるギリシャ神話の神々なのだ。ホメロスが高々と歌い上げたイリアスの神々なのだ。ぼくの運命を支配する神々、必然を支配する神々なのだ。幼児期を脱却し、少年期に入ろうとするぼくのすべてを知り、すべてにかかわった神々なのだ。ぼくの少年期は神々とともにあったのだ。 【小川】  農事試験場の南半分は研究・教育施設、北半分は子供の目には無限の広がりをもつ圃場(田んぼ)であった。上の写真1は圃場のほぼ全景を、南西から北東に向けて撮ったもの。下の方に幾棟かの建物が横に並んでいる。それが研究施設の北限である。左下の、手前を向いた白壁の建物は馬小屋である。写真には写っていないが、馬小屋の左にテニスコートがあり、そこはぼくらの三角ベース野球の拠点だった。ボールが馬小屋を越えるとホームランというのが決まりであった。 南北の境に小道があり(上の写真では建物の影になっている)、その道にぼくらは数知れぬ思い出を刻んだ。 道に沿い、小川が流れていた。水源は道後公園の掘(湯築城の掘)か、石手川の分水か。いずれとも知らぬが、年中涸れることのない、さらさらと水を流し続ける小川であった。 ぼくが「小川」という言葉で思い浮かべるイメージは、いつもその小川だ。農事試験場の小川はぼくの小川の原風景である。 【箕とドジョウ】

一つ上にカズちゃんという子がいて、生き物を見分ける名手だった。手先が器用で、一つことに集中できて、ねばり強く、小さな生き物も決して見逃さない。泥をかき回して箕をすくい上げるのはぼくらの仕事だが、それを丹念にかき分けて検分し、生き物を選り分けるのはもっぱらカズちゃんの役目だった。ぼくらは、その仕事ぶりを呆然と見つめているばかりだった。 秋祭りの時期には手作りミコシで遊んだ。ミコシにわら縄を巻きつけるのもカズちゃんの仕事だった。ぼくらがいい加減に巻きつけたのを見逃さず、いちいちほどいては丁寧に巻き直した。ぼくらはあっけにとられて手伝うことも忘れていた。 中学生になるとカズちゃんは屋根裏部屋で伝書バトを飼い始めた。こまごまと親身に世話をし、鳩と寝食を共にしているとまで言う人がいた。 中学を出るとすぐ、大工の見習い職人になった。やがて腕の立つ大工になったが、まだ独り立ちするには間のある二十歳代前半、病に倒れ、死んでしまった。ぼくが大学生のときだ。休暇で帰省したとき、カズちゃんの弟から、死んだと聞かされ、驚いた。 「兄貴は飲めもせんのに、つきあいを断れんでのう。毎日のように飲んどった。しまいにはアル中になって、肝臓をやられて死んだんじゃ」 箕を検分していて、ドジョウを見つけたときのカズちゃんの嬉々とした目の輝きが、そのときぼくの脳裏に突如浮かんできた。 【ヒルの思い出】 裸足で小川に入ると、水草がぬるぬると足元をくすぐり、川底の小石や貝がちくちくと足裏を刺す。それは感触でわかるが、ヒルはひそかに足を這い上がる。水から上がってはじめてわかる。 「あっ、ヒルが足に吸いついとる。たたき落とさんと血を吸われるよ」 そう言われて、ヒルというものを初めて知ったのはいつだったのか。場所だけははっきりしている。テニスコートの西沿いの小道が小川にぶつかったところ。そこに小さな石の橋があった。幅30センチ、厚さ7,8センチの石の板が2枚並べられていた。踏み石という程度の橋だった。 その橋のすぐ下だ。本当に血を吸われたのかどうか。ともかく、ぼくは恐怖でヒルを払い落とした。簡単には落ちないのを、指でつまんで引き離しながら、なんとか払い落とした。3匹ほどいた。 そのときの光景が、ぼくにとってのヒルの原風景となっている。今に至るまで、ヒルを見ると、小さな石橋のそばで足に吸いついたそれを払い落としたときの、あの一瞬の恐怖を思い出さずにはいられない。

【めだかの学校】 澄んだ小川にはメダカがたくさんいた。メダカを採ろうと考えたことはなかった。それはあまりに清楚で純潔だった。ぼくらはメダカの群れを見つけると、じっと立ち止まって、素早い動きを目で追い、「めだかの学校」を歌いながら、あれが先生じゃ、あれが生徒じゃと、本気で言い当てっこをしたものだ。無垢な子供たちだったと思う。 【草舟流し】 小川にはまだまだ楽しみがあった。草舟流しだ。草舟流しは上流から始めないと面白くない。道後公園に遊びに行った帰り道が、もっぱらぼくらの草舟流しの舞台となった。 最初に草舟流しを知ったのは、小学3年生のときだろうか。 冬休みになると、ぼくらは真っ暗なうちに起き出し、凍りつくような寒さの中を、道後公園まで走った。近所の子供10人ほどの冬休みの恒例行事だった。誰が言い始めたのか、ぼくらより前の世代の子供たちもやっていたのか、学校でそういう指導があったのか、他の町でもやっていたのか。ぼくには今でもまったくわからない。とにかくぼくらは、冬休みになると、日がまだ東の空を染めないうちに起き出し、起きてこない子の家には大声で呼びに行き、集まると軽い準備体操をし、タオルを首に巻いて電車通りを東に向けて走った。 ゴールは道後公園の北のはずれ、新温泉の前だった。新温泉は観光客を相手にしない、地元の庶民向けの安い温泉だった。終戦後の昭和23年3月にオープンし(ぼくが生後1ヶ月のとき)、昭和54年1月に廃止された。今や影も形もなく、記念する石碑の一本も立ってはいない。 草舟流しを知ったのは、早朝マラソンの帰りだった。帰りは電車通りではなく、必ず一筋北の、例の農事試験場を二分する小道を歩いた。帰途につくころには東の空は朱に染まり始める。それを背後に感じながら、実にさまざまな遊びをぼくらは考えついたものだ。その一つが、草舟流し。 二つ年上のテルちゃんという子が最初だった。テルちゃんは細長い草を一本引き抜き、さりげなく川に流した。草はぼくらの歩調に合わせて、ぼくらと一緒に流れ下った。それが面白く、みんなもそれぞれに自分の草を抜き取ると、それとわかる特徴をつけ、まるで自分の分身をそこに見るように、どこまでも追いかけた。 草の動きは千変万化だ。さざ波にゆらゆらと揺れ、小石が水面から突き出したところでは、するっと素早く進路を変え、岸に接近すると速度を落として、ときに水草や芥につかまってしまう。また、小さな滝が随所にあり、滝壺に落ちると、くるくると回り続けて抜け出せなくなることがある。 ぼくらは大声で分身を声援し、身動きがとれなくなると、小石を投げて救い出す。こうして農事試験場まで戻ってきたころには、空はすっかり明るんでいる。 【いたずら】 早朝マラソンの帰りは、いたずらっ子の出番でもあった。いたずらは、牛乳飲みと呼び鈴押し。 牛乳飲みとは、玄関先に配達された牛乳ビンを飲み干してしまうことだ。あとで牛乳を取りに出てきた奥さんの困惑顔が目に見えるようで、ぼくにはとてもできなかった。しかし、「やめとけや」と諫めるわけでもなかった。見てはいけないおぞましい地獄絵を見たような、不快な胸苦しさを覚えるばかりであった。 呼び鈴押しは、これに比べると子供っぽい。玄関の呼び鈴を押し、家の人が出てくる前に走って逃げるというもの。誰にも気づかれないように押すのが遊びの遊びたるゆえんで、いつ誰が押したのかわからない。押した当人は素知らぬ顔をしていて、頃合いを見て駆け出す。一人が走り出すと、みんな「あっ」と叫んで逃げ出す。気づかずに逃げ遅れると、無実の者が、出てきた人からお灸を据えられることになる。 小心なぼくはもっぱら逃げ役を演じるだけであった。 【凧揚げ】 広々とした圃場が、縦横に駆け回れる遊び場になるのは、稲の刈り取りが終わる秋から翌年の春まで。中でも正月の凧揚げは圧巻だった。普段はぼくらのグループだけの遊び場だと勝手に思い込んでいた刈り取り跡に、凧揚げの時期が来ると、周辺の見知らぬ子供たちが大挙して集まってくるのだ。ぼくらが手に手に凧を持って到着したときには、すでに空高くいくつもの凧が舞い上がっていた。 凧の種類はさまざまだ。店で買った凧を揚げる子供など、ほとんどいなかった。誰もが自分で凧を作り、それを揚げた。ぼくも冬休みになると真っ先に竹ひごと障子紙で凧を作った。単純な角凧だった。器用な子はやっこ凧を作ったし、ひし形の凧もあった。中には、立体的な飛行機凧もあり、よくもそれが空に舞うものだと感心した。数珠のようにつながった連凧を見たのも農事試験場の刈り取り跡だった。 見知らぬ子たちに混じって凧を揚げるのは、ちょっと怖いようでもあり、またなんだか晴れの舞台に立ったような晴れがましさをも感じた。一挙手一投足を見られているような不思議な緊張感が、正月の凧揚げにはつきまとった。一種のデビュー体験であった。 【麦畑】 広い圃場のいくつかの区画には、冬の間、麦が植えられた。それが春になると伸びてくる。十分に育った麦畑は、ぼくらに隠れん坊の絶好の場を提供した。麦の中に入り込むと、なかなか見つかるものではなく、また麦特有の芳香をともなった密室感がぼくらを異世界に導いてくれる。 「夕空晴れて」の替え歌に、「だれかさんとだれかさんが、麦畑。チュッチュチュッチュしている、いいじゃないか」という歌詞がある。まさにあの歌詞の通りの実感。それが麦畑の中だ。きっとあの替え歌を作った人は、子供時代に麦畑にもぐり込んだ体験を持っているのだ。 ぼくらは精一杯、春になると麦畑を楽しんだ。禁断の果実を口にするような、ひそかな甘い罪悪感すら抱きながら……。 そうなのだ、麦畑での隠れん坊は、なぜか女の子たちのグループと一緒のことが多かった。普段の遊びでは、遠くに姿を確認してはいても、女の子たちとは常に一線を画していたぼくたちなのに、なぜだろう。不思議なことだ。理由は思い出せない。 麦の中に隠れていて、ふと女の子に遭遇し、二人きりの閉じた空間に閉じ込められたときの、決まり悪さと、甘やかなときめき。一度きりの体験ではあるが、今も思い出される。4年生だったろうか、5年生だったろうか。 【レンゲ畑】 農事試験場では、春になると、必ず一つか二つの区画がレンゲ畑になった。考えてみると、郊外の田園地帯でも近ごろはレンゲを見かけることが少なくなった。人工肥料があるから、レンゲで土を回復させる必要がなくなったのだろう。 レンゲ畑にしゃがんでいると、男の子も女の子も、必然、遊びの種類は同じになる。レンゲやシロツメグサを摘み集めては、花輪を作るのだ。作った花輪を月桂冠のように頭にのせる子もいれば、ネックレスにする子もいる。 凧揚げの季節と同じく、レンゲの季節にも周辺の子供たちが大勢群がってきた。知っている子も知らない子も、男の子も女の子も、みんなひたすら同じ遊びをした。花に囲まれている喜びは、誰にとっても同じなのだ。 ぼくにとってのレンゲとシロツメグサの原風景は、言うまでもなく、農事試験場でのあの花輪遊びである。この春、孫とシロツメグサで遊んだときにも、ぼくの脳裏にはあの情景が浮かんでいた。 ああ、まだ書き残しているようだ。今回で終える心づもりの農事試験場シリーズだったが、あと一回は続けねば。 |