| 2010年7月6日 | ||||||||||||||

|

||||||||||||||

| 2010年7月8日 | ||||||||||||||

| 自伝、というと大げさだが、まあ、自伝風エッセイとでもいうものを、折に触れて書いていこうと考えるようになった。還暦をすぎた者の、ごく自然な心境であろう。 といっても、『坊っちゃんだより』の中で、これまですでにそれらしきものをいくつか書いてきている。重複が生じるだろう。でも、それを恐れず、新しい視点に立って、自分の人生を根底から振り返ってみたい。 ベースはあくまで記憶である。少なくとも高校時代までは、記憶が唯一の手がかりとなる。記憶の補佐役は写真だろう。それと、父が残してくれた手記と手紙類、母が残してくれた歌集。これらは、ぼくの知りえない我が家の背景を描いてくれている。 実は父には、若いころから敗戦後しばらくまでの日記があったらしいのだが、残念なことに、いまは残されていない。 「父ちゃんは昔、毎日日記をつけててね。ノートが何冊もあったのよ。あれがいまは、どこにもないのよね。残念でしかたがないわ」 誰にともなく母が言い、 「そうそう、5,6冊はあったかのう。もっとかのう。引っ越しのとき、どこかに紛れてしもうたのかもしれん」 父が答えた。食卓を囲んだ会話の中で、これを聞いたのは、ぼくが小学生時代のことだ。それからでも半世紀になる。引っ越しはぼくが2歳のときだから、そこから数えれば、もう60年だ。 この日記が今もあったなら、ぼくにとって何物にも代えがたい宝物のはずだが、出てくる可能性は完膚無きまでにゼロである。 大学時代以降については、ぼく自身が書きためた日記が、読み返すには勇気がいるほど、たくさん残されている。これが過去を振り返るための、貴重な資料になるのはいうまでもない。 「勇気がいる」というのは、分量にたじろぐという意味だけでなく、そのときどきの、あまりにも生々しい心情には触れたくない、そっとしておきたい。そういう意味がこめられている。掘り返すと何か膿が吹き出しそうで、怖い気がするのだ。少なくとも、顔を赤らめずに読める部分はなさそうな気がする。 不思議なことに、いかに激しい感情も、記憶と想起という篩を何度も通っているうちに、ごつごつした角もなめらかになり、鮮血したたる疵も癒え、凪いだ海のように懐かしい思い出にすり替わっていくものだ。 裏を返せば、記憶から細部をたぐるのは危険この上ないということだ。 せっかく凪いでいた海が、日記を読むことによって、疾風怒濤の激情に逆戻りすることもあるだろう。はたして読むことに耐えられるのか。心配でもある。 が、まあ当分は、日記という一次資料のない時代、記憶だけが頼りの幼少年期を書いていこうと思う。日記がないということは、激しい疾風怒濤のない平穏な時代だったということの証しでもある。といっても、幼少年期に、自己が否定されるほどの疾風怒濤を経験する人は、まあいないのが普通だろうが。 ぼくを囲む枠を一言で規定すると、「戦争二世」である。世に言う「団塊の世代」である。大量の戦争復員者から生まれた一団のグループである。 ぼくという一人の人間がたどってきた世界線は、交叉する他の世界線やら、かかわりをもった諸々の事象やらをすべて網羅的に重ねてみたとしても、全時空の中で、ほとんど無に近い、取るに足らない領域を占めるにすぎない。 そこへもってきて、ぼくは、自分の世界線の波動が他者に及ぶことを極力ひかえて生きてきた。関わりを拒むとまでは言わないが、関わりの深化が自分に及ぼす束縛的反作用を厭う生き方をしてきた。そうした生き方を意図的、能動的に選んだと言ってしまうと、正しくはないのだが、結果として、ぼくの弱さが、そのような生き方に最大の安心感を見いだしたというのが真相であろう。 別の言い方をすると、主流の中に身を置くことを生理的に嫌悪し、フリーな自分を守りつつ、非主流の立場から世界を観察するというスタンスが、ぼくの生き方であった、と思う。 そのような、誰と比べても大きさにおいてかなうことのない、実にちっぽけな人間であるぼくの、還暦にいたる道を、いまからたどってみたいと思う。 ちっぽけな人生だから、振り返ることに意味はないとは、自分でも思ってはいない。多少の自負はぼくにもある。 いかに狭い領域の、個人的特殊性に局限された世界を生きてきたとはいえ、そこに、戦争二世という歴史性と、それを包む文化的背景とが濃厚に反映されていないはずはないし、ぼくという実在が外部と接する接点はわずかでも、その接点を通して覗く世界は、全宇宙にも及びうることをぼくは知っているから。 と、こう書いて、人生の価値観ということについて、かつてある人と話をした日のことが思い出された。その人は、私が受け持つクラスの生徒の父親だった。私が勤めていた高校では、一般に、成績のよい生徒は医学部を志望する傾向が強かったのだが、その生徒はその域に達しておらず、本人の志望は理工系だった。しかし、父親は強くそれに異を唱えていた。 「理系に進む人間の気が知れないね」 「どうしてですか」 「機械をいじくり回したり、顕微鏡を覗いたり、紙に計算したり。理系の仕事は世界が小さすぎるよ」 「そうですか。私も理系の人間の端くれですが、やっていればそれなりに面白いと思うのですが」 「面白い、面白くないの問題ではなく、相手にする対象の大きさが問題なんだ」 「理系には、宇宙を相手にする分野もあるんですよ」 「宇宙といったって、君、結局は望遠鏡をいじくるか、紙に計算するかの話だろう」 「たしかに、目の前に関わっているのはそういうものかもしれませんね」 「広大な宇宙だとかいったって、それはただ、小さな眼鏡を通して想像している相手にすぎないじゃないか。宇宙を直接タッチしている人間なんていないよ。タッチしているのは、機械か紙だよ」 「なるほど。そういう見方もありますね。では、大きな仕事というのは何ですか」 「それはもう、言うまでもないよ。人間だよ。人間を相手にしないとね。しかも、一人や二人じゃだめだ。何百人、何千人、何万人の人間を相手にしないとね」 「それが文系ですか」 「そういうこと。文系は人間をコントロールする分野だから、価値があるんだ。ただ関わっても意味はないんだ。支配しないとね。コントロールする立場に立たないとね」 「仕事の大きさは、コントロールする人間の数で決まるというわけですか」 「まあ、そこまで極端に決め込むのも問題だが、大体においてそうだよ」 「たとえば役人だと、建前は公僕だから、コントロールするというよりは、コントロールされる側ですね。多くの人をコントロールする仕事というと、……」 「そりゃもうわかっているだろう。大企業のトップとか、自治体の長とか。うまくいけば、総理大臣とか。そういうことだよ」 「なるほど。でもそれは、あまりにも狭い門ですよね。希望したからといって、誰にでもなれるわけではないし。理系なら、勉強しさえすれば、それなりの仕事が約束されるわけでしょう。文系で、人をコントロールするとなったら、夢だけで終わってしまう可能性だってありますよ」 「そこが力だよ。その力がないと、世間を渡っていくことはできない。世の中を乗り切る力を鍛えて、やがては人の上に立つ仕事をする。それが人間というものの最大の目標であり、生き甲斐でもあるんだ。ちまちま顕微鏡を覗いているような理系の人間には、こういうスケールの大きな生き方は理解できないかもしれないがね」 「そういうものですか」 「俺は3年前まで、町長をやってたよ。人口3万5千の町だったがね。3万5千人をコントロールしてたんだ。上り詰めたという気がしてたね。息子にもこういう道に進んでもらいたいと思っているんだ」 上り詰めた、という一言に、ぼくは言葉をなくしてしまった。でもまあ、こういう人生観もあるのか、こういう人もいるのかと、あらためて人間の価値観の幅広さを実感させられたわけではあった。 ぼくの生き方は、その元町長の正反対のところにあるのかもしれない。小さな窓から宇宙を覗くのは楽しいではないか。いや、想像するだけでも十分楽しいではないか。 世渡り上手などという発想は、ぼくの生き方のどこを探してもないよ。 さて、長い前置きはこれくらいにして、ぽつりぽつりと自伝風エッセイを書いていきたいと思う。エッセイだから、必ずしも時系列通りには進まないと思うのだが、…。 今回はとりあえずここまで。 |

||||||||||||||

| 2010年7月11日 | ||||||||||||||

| 誰の伝記も、第1章は決まって、当の人物の背景たる父母や祖父母の話である。しかもそれが結構長い。早く本論を始めてくれと、読みながら辟易してしまうことしばしばだが、いざぼくが『自伝風エッセイ』を書こうと思い立ったとき、話を背景から始めないことには収まりがつかないことに気づいた。 ゲーデルの不完全性定理ではないが、ぼくという人間が生きてきた道を、それだけ単独に切り出してみても、ぼくの人生の存在理由を語る根拠とならないのである。ぼくという存在は、ある日唐突に無から開始されたわけではなく、その前にも後にも、一本の糸が連続してつながっている。ぼくの人生は、その糸の特定部分に貼りつくことでのみ存在しえている。糸を切り捨ててしまっては、ぼくの存在は語る意味すらなくなってしまうのだ。 ということで、まずは父を語ることにする。 父・正典は、1912年4月20日、松山市郊外の農家の一室に産声を上げた。啄木が死んでちょうど一週間目であった。3ヶ月後には、日本の近代化の大きな一区画であった明治が終焉し、大正となる。 父の幼・少年期は大正の時代にぴたりと重なり合っている。 時代が明治から大正へと移行するとともに、東京などの大都会をいろどっていた目新しい西洋風の事物が、地方の村々にも徐々に浸透し始めた。 父から聞かされたその頃の話を、思い出すままにいくつか書き出しておこう。 まず自転車について。小学3,4年生の頃、道ばたで遊んでいた父たちのそばを疾風のように自転車が走り抜けた。友人の一人が危うくはね飛ばされるところであった。父が初めて自転車に遭遇した瞬間であった。 「こら、自転車はものすごいスピードで走って、危ないんじゃ。子どもがおったら止まらんかい」 そばにいた老人が、運転していた若者をしかり飛ばした。 「あの時分、自転車より速いものは世の中になかった。父ちゃんは本当にびっくりしたぞ。今なら、自転車より遅い乗り物はないんじゃけどのう」 子どもの頃、笑いながら父がしてくれた話である。 ちなみに、ぼくの母方の祖父は村で最初に自転車を買い、乗れるようになったと、母から聞いたことがある。父の村と母の村とはわずか2,3キロしか離れてはいない。 トマトも、同じ頃、父が初めて目にした食べ物であった。一口かじってみて、あまりの臭さとまずさに吐き出してしまった。以来、トマトの味にはなじめず、ぼくの記憶にあるかぎり、父がトマトをうまそうに食べているのを見た覚えがない。 ぼくは幼い頃から、トマトの独特の臭みと味が好きだ。ぼくがトマトを食べるのを見て、 「本当にうまいと思って食ってるのか」 と、信じられない顔で何度も聞いたものだ。 トマトが日本で一般の食卓に上るようになったのは昭和になってからだと、何かで読んだ覚えがある。大正のうちにトマトを口にした父は、けっこう初物食いだったのかもしれない。まずい初物が、生涯にわたる拒否反応の源になってしまったのだ。 やはり同じ頃だと思うが、 「汽車に乗って松山に出かけ、市駅のそばで映画館で映画を見たことがある」 父から聞いた話である。当時はもちろんトーキーではなく、弁士つきの無声映画であった。活動写真とも呼ばれていた。 片田舎の百姓が子どもを引き連れ、わざわざ汽車に乗って映画を見に行ったという事実に、映画の底知れない魅力と娯楽性が語り尽くされているように思う。 おそらく最初の映画館が松山に出現したのは大正中期である。人気を呼び、その後、新しい映画館がいくつもできていった。昭和に入った頃には、繁華街のみならず、町の角々に映画館の看板が見られるまでになっていた。 映画は大衆の娯楽の王様になったのである。 父は小学校を卒業すると、松山市内の北予中学に入学した。父が入学したその年、秋山好古が校長として赴任してきた。 好古は日本の騎兵隊の創始者であり、日露戦争では大陸の平原で勲功を上げた。その後、陸軍大将となり、退役時には陸軍の最高幹部であった。 北予中学赴任は、退役してすぐである。 好古の校長在職期間は6年間だから、父の北予中学在籍期間をそっくりカバーして、一年余る計算になる。 ぼくは子ども時代、 「松山出身の秋山兄弟が昔、日露戦争で活躍した」 とか 「秋山兄弟の兄の方じゃった、あの校長先生は」 とか、母と話をしているのをそばで聞きかじった記憶がある。 子どものぼくには、うんと古い時代の偉い人、という程度にしか理解できなかったのだが、「かび臭い昔の話で、何だかよくはわからない」という、そのとき味わった奇妙な印象だけは、靄となって記憶の中に消えずに残っているから不思議である。 後に父の特性になったと思われる、進取の気性とか、工夫する心といったものは、幼・少年期の生活環境を通して巧まずして形作られたものであることが、父の言葉の端々を思い浮かべているうちに、それとなくわかる気がしてきた。はっきりとは言い当てられない、かすかな印象程度にすぎないのではあるが、…。 |

||||||||||||||

| 2010年7月14日 | ||||||||||||||

| 父が北予中学を卒業してから、二十歳で徴兵検査を受けるまでの3年間は、ぼくにとって、父の最大の空白期間となっている。その間の父を知る直接の手がかりはない。父から当時の話を聞いた記憶もない。 可能性としては、家の農業の手伝いをしていたか、兄がやっていた商売の手伝いをしていたか。二つに一つである。仕事をせずにぶらぶらしていたはずはなかろうし、いわゆる「勤める」という仕事を父はしたことがないから、それもない。世界大恐慌に連動した昭和の大恐慌の時代ではあるが、現代のように、ストレートに地方経済が痛打されて父の仕事がなかったということもなかろう。 職人的な物作りの器用さと、創意工夫の知恵において、父には天性の輝きがあったとぼくは信じている。空白の3年間がどのようなものであったにしろ、十代後半という、人間形成にとってかけがえのないこの時期は、持って生まれた力を醸成させるための重要な準備期間になったであろうと、ぼくは想像する。 たとえば農業の手伝いをしていたと仮定して、親から教わった技術や、因習的な技法の中に安閑とあぐらをかいていられる父ではなかっただろう。創意発現の場を必ずやどこかに見いだしたはずである。どのような品種を扱おうか、収量を増やすための新しい管理方法はないだろろうか、等々、常に前進的に方策を考え、ひらめいたアイデアをとことん追求して実現させる。それがぼくの知る父の姿である。十代後半のその時期にして、すでにその片鱗が見られなかったということは考えがたい。 とはいえ、その頃の父を直接知ることは、今となってはできない相談である。当時の父の姿を想像してみることすら、長くぼくにはできなかった。 ところが最近になって、それをイメージするための手がかりになりそうな間接的な事実がいくつか明らかになってきた。そうした小さな事実の断片と、既知の事実とを、ジグソーパズルのように貼り合わせてみることにより、父の家族構成と、そこに潜む複雑な事情が、かすかながらもぼくの前に姿を現してきたのである。 濃い霧に包まれていた世界にほのかな光明が灯った気がしている。しかも、明らかになった家族の事情が、父のその後の人生を強く規定していたらしいことにも気づくようになってきた。なってきたというのは、今これを書きつつ明らかになったというほどに直近のことである。 複雑な事情の根幹は、長男、次男に比べたときの、三男以下の差別的なまでの処遇の違いである。 父がすぐ上の兄に、父親以上の敬慕の念を抱き続けていた理由も、それによって理解できるようになってきた。これまで、ぼくにはその理由が不可解でならなかったのだ。 長男や次男のことを、いや、そのような人がこの世にいたという事実をすら、父はぼくに語ったことがなかった。その理由も、納得できる気がする。 さらには、そこから派生した常軌を逸した相続の問題があった。母が愚痴っぽくそれを蒸し返すたびに、「すんだことじゃ。もう絶対にその話はするな。ええな、一言も言うんじゃないぞ」と、普段はおだやかな父が言葉を荒げて叱りつけていた理由も、今ようやく理解できる気がしている。 ぼくが物心ついたときには、父の兄弟は、妹、すなわちぼくの叔母が、ただ一人いるだけであった。妹の他に、亡くなった兄がいたことは、話の端々からぼくにもわかっていた。その兄の臨終の様子をすら、ぼくはまるで自分がその場に居合わせたように、よく知っている。それほどに、父は常々ぼくに、本当にいろいろなことを話してくれたものだ。 父の話から、父の兄弟は合計3人であったと、子供時代からぼくは考えていた。まだ他にいたのかどうかを詮索することはなかった。もとより、3人だと信じて疑うことがなかったからである。 最近になって、父は6人兄弟の4番目であったことがわかってきた。幼い頃に死んでしまった兄弟もいたようだから、本当はもっと多いはずだが、成人に達した兄弟に限定したとして、6人である。 長男(名前が不明なためAと呼ぶ)は、おそらく父が北予中学に入学して間もない頃結婚し、息子を一人残して死んだ。死んだ理由はわからない。残された奥さん(B子と呼ぶ)は、やがて次男(Cと呼ぶ)と結婚した。当時は、こうしたことが別に珍しいこととは受け止められていなかった。B子とCの間にも息子が一人できた。 長男Aの息子は、後に本家の跡取りとなるべく定められ、事実そうなった。 次男Cは、B子との結婚を機に、田畑を分与されて分家を作り、本家から数百メートルのところに家をもった。 三男(兼光)は、おそらく父が北予中学を卒業するより先に、田舎の家を出て松山市内で下駄販売の商売を始めた。三男を分家にするだけの田畑の余裕はなかったのである。 四男である父は、兼光より4,5歳年下のようだ。おそらく二人の間に、幼い頃に死んでしまった兄弟がいたのであろう。 父のすぐ下が妹(寿子)である。さらにその下に、五男(弘司)がいた。 以上が、父の家族構成である。そのうち、親の土地で生活できたのは、長男と次男のみであった。他の兄弟はやがては家を出ていく宿命を背負っていた。 兼光が開いた店は、北予中学の正門からわずか五百メートルほどのところにあった。北予中学の生徒であった父が、学校の帰りに兄の店に立ち寄らなかったはずはなかろう。商いのおもしろさに目を奪われたこともあったかもしれない。 父が兼光に特別な親しみを覚えるようになった下地は、こうしたところにあったのではなかろうか。あるいは、一般的に見て、兄弟が大勢いる家庭では、下の子は歳の一番近い兄に親しみを覚える傾向が強いだろうから、父にとって兼光は、幼い頃からすでに敬慕の対象になっていたのかもしれない。 兼光には独特の商才があった。自分の店で下駄の商いをするだけでなく、小売店に下駄を卸す問屋の仕事をも始めた。下駄は当時、庶民の最も日常的な履き物であり、入荷が間に合わないほど、よく売れた。 さらに数年先の話にはなるが、父の運命を決定的に変えることになったきっかけも、兼光の時勢を見た商才にあった。兼光が今度は、下駄の販売に加えて、製造にまで手を広げたのである。それによって、父の大きな夢が一つ潰えるという結果が招来されたのであった。 そのあたりは、また後に語ることにしよう。 以上のような背景を考えてみたとき、父の空白の3年間は、兼光の店の手伝いの期間であったのではないか、という考えが頭に浮かんでくる。それが、父から言い出したことなのか、兼光の誘いによるものなのかは、今となってはもちろんわかるはずもない。いずれにしろ、この考えに、今のぼくは強い魅力を覚えている。 自然な成り行きなら、親の農業の手伝いということになりそうである。以前のぼくは、「農業の手伝い」説に大きく傾いていた。だが、今の時点では、7分3分で、「兼光の店」説に軍配を上げたい気持ちでいる。 土地をもらえる見込みは皆無であり、やがては家を出ないといけないことは、父にもわかっていたはずである。それまでのわずかな期間を農業の手伝いで過ごすよりも、町での仕事に魅力を感じたと考えた方が、ぼくには自然に思われる。 空白の3年間が過ぎ、二十歳で徴兵されて以降は、父は実家ですごしたことが一度もない。もっとはっきり言えば、実家の布団で寝たことが一度もないのである。父の意識には、独立心が明瞭に息づいていた。そのことも、「兼光の店」説をとりたい理由の一つである。 実は、いまふと思い当たったのだが、「兼光の店」説には有力な傍証がある。 子供時代に父がしてくれた話の中に、徳島への旅の話があった。それが父の何歳の時のことなのかがよくはわからず、少なくとも大人になってからの話ではなさそうだから、ぼくの頭の中ではぼんやりと中学生時代のことかと、これまでは考えていた。 次のような話である。 誰かから、何かの用事を言いつけられて、父は徳島に出かけた。初めての一人旅であった。旅館に一泊する必要があった。旅館に着くと、おかみさんから、 「今夜はごちそうを出すよ。楽しみにしておいで」 と言われた。何だろう、どんなごちそうだろうと、父は夕食が出るのを心待ちにしていた。 やがて、出てきた料理を見ると、別に大したごちそうでもなく、目につくのは、大きな大根の煮物であった。 「さあ、ごちそうだよ」 と、おかみさんはまたも言う。どれがごちそうかと、父がいぶかっていると、 「これがおいしいよ」 と、指さすのは大根であった。 「あれが、ふろふき大根というものじゃった」と父は言った。「大根を輪切りにして煮たのに、辛子味噌か何かがついとった」と。 父の実家では、大根の時期が来たなら、毎日いやになるほど食べさせられた料理である。それに特に名前をつけて、ごちそうだと言う者などいなかった。 「あれには参ったぞ。世の中は広いもんじゃ」 と、父は締めくくったものだ。 いまになってよくよく考えると、中学生の子供を泊まりがけの一人旅に出し、しかも何かの用事を言いつけるというのは、いかにも不自然である。あの話が、兼光の手伝いをしていたときのものだと解釈すれば、すべてがすんなりと納得できる。 下駄の商売に関する仕事を兼光に頼まれ、徳島の業者のところに出かけたのであろうか。二十歳が近づいている青年であれば、一泊の一人旅にも、なんら違和感はないではないか。 となると、子どもの頃に聞いたこの話は重大である。空白だとぼくが考えていた3年間が、実は空白ではなかったことになるのだから。その時期のエビソートが少なくとも一つは語られていたことになる。 ただ、誰の言いつけなのか、何の用事なのかというところは、記憶がぼやけている。いや、ぼやけているのではなく、父自身がはっきりとは語らなかったのではなかろうか。兼光のことを、父は明瞭な輪郭で語ることはなかったように思う。兼光を語るときには、いつも話が少しぼやけていたように記憶する。 長男Aと次男Bのことは、話の種にすらならなかった。二人の存在はぼくの中で完全に空無であった。 父にとって非常に大きな存在であった三男の兼光ですら、実はその名前をぼくは、父の残した手紙類で初めて知ったのだ。父の死後のことである。父の口から直接、兼光という名前を聞いた覚えはない。 弘司という五男の存在もまた、手記と手紙で知ったのであって、直接父から聞いていたわけではない。 長男Aと次男Bについては、手記や手紙にすら出てくることがない。その存在に気づいたのは、本当に最近のことである。 長男Aが早くに死んだことは、すでに述べた。次男Bもおそらく戦時中に死んでいる。戦死ではないはずである。五男・弘司は太平洋戦争末期の昭和19年、南洋の島で戦死した。 三男・兼光は、戦後、父が南方から引き揚げてきた後、父が見守る前で息を引き取った。腸チフスであった。ぼくが母の胎内にいたときである。 こうして兄弟が次々に死んでいき、父に残された兄弟は妹一人となった。だが、終戦後の父には、前を向いて必死に生きていく以外に道はなく、悲しむゆとりはなかったものと思われる。その上、兼光の死が導火線となって、下駄工場に新たな問題が浮出した。父は心おだやかに工場で働くことができなくなり、自ら築き上げてきたすべてを捨てて、ゼロから再出発することを余儀なくされたのである。 さらに後には、先にも触れた相続の問題が発生した。すでに死んでいる長男Aと次男Bが、父の首をきつく締めたのである。父は事実上、相続権を放棄させられることになった。 まあ、このような話は後のためにとっておこう。ここではこれ以上語らないことにする。 空白の3年間が、実は空白ではなかったのかもしれないことに気づいただけで、今は満足としておこう。 |

||||||||||||||

| 2010年7月20日 | ||||||||||||||

| 昭和7年5月3日。二十歳になって2週間になる。 ついに今日、徴兵検査。男なら、誰もがくぐる関門だ。同級生30人ほどと学校の講堂に集まる。久しく顔を見なかった人もいる。仲男ちゃんは仕事先の新居浜からわざわざ帰ってきたらしい。 最初に簡単な学科試験があった。読み書きそろばん程度。これでふるい落とされれば、よほどだ。 次は、ふんどし一つになって、身長、体重、視力、聴力、筋力、血圧など。 ここまでは何ということもない。その先が、おぞましいものだった。家畜に烙印を押すような検査だった。振り返っただけでも、反吐が出る。 一通りの検査が終わって、並んでいると、 「ふんどしを取れ」 と号令がかかる。「えっ」と、みな顔を見合わせた。が、誰からともなくふんどしをはずし始め、俺も従う。温泉にきたと思えば何ということもない。それにしても、何十人という男が、前も隠さずずらっと並んだ姿は尋常とは言えない。 一人ずつ、ちょっとした間仕切りの中に入れられ、軍医の前に立たされた。恰幅はよいが、医大を出たてといった雰囲気の、自信なさげな軍医だった。 まず、ありきたりに、聴診器を胸に当て、ふっと目をつぶる。思えばこれは、軍医がいまから野獣に変貌しようとしていることを、自らに得心させるための、通過儀礼のようなものだった。軍医の真のねらいは股間にある。陰茎だ。まじまじと目を近づけて凝視し、続いて、触診。最後に、絞り上げるようにぎゅっと握る。後で聞けば、性病検査だったらしい。 続いて、後ろ向きに立たされ、足を大きく開いて床に手をつけるよう指示される。屈辱この上ない姿勢だ。床にはちゃんと、手や足の位置に印がつけられていて、これではもう、逃げるに逃げられないギロチン台だ。いやでも尻の穴が軍医の目の前にさらされる。肛門の検査だ。 それにしても、薄汚れた尻が次々と目の前に突き出される軍医もたまらんだろう。 俺らは、もはや、牛や豚と違いはない。羞恥心など遠い過去だ。牛、豚ならまだしも、剥き出しのマネキンだ。されるがままに身をまかせて、感じる心もなくしている。 検査が終わると、着物を着て、ようやく人間に戻った。だが、ほっとする間もなく、面接。 面接の主目的は、軍役の志望だ。海軍もいいよと言われたが、陸軍を志望した。陸軍の中でも、看護兵を志望した。 俺は前々から、兵隊になるのは拒絶できないだろうが、人殺しはいやだと考えてきた。人殺しから最も遠いのは看護兵だ。 「看護兵を志望します」 はっきりそう言った。理由を問われた。 「戦争に行けば、敵を殺すことはもちろん大事な任務ですが、それと同じく、味方の傷ついた命を救うことも大事だと思います」 当たり前に答えると、それ以上は追求されず、 「なるほど。わかった。だが、看護兵は厳しいぞ。挫折する者も多いぞ。その前に、まず学科ができとらんといかん」 面接官は、今日の学科試験の成績表をめくった。 「よし、学科は大丈夫。優秀な点じゃ。がんばるんじゃな。『甲種合格、陸軍看護兵志望』と書いておこう」 あっさりしたものだ。希望が通ってしまった。もっと詰問されると思っていたのに、拍子抜けだ。喜びが実感になる間もない。 とはいえ、どんでん返しもありえるだろう。正式な通知が来るまでは気は抜けない。 帰っておやじに言うと、「お祝いじゃ」と、酒を用意してくれた。おやじには、甲種合格とだけ伝えた。おやじにとっては、それが祝いなのだ。おふくろも、「よかったね」と言ってくれた。「ここまで健康に育ってよかったね」。そういう意味かとも思ったが、何かちょっと複雑な気分だ。 看護兵になるかもしれないと言ったら、おやじやおふくろは何と言うだろう。それこそ心底、「よかったね」と言ってくれるのだろうか。それとも、……。 いずれわかることだ。しばらくは内緒にしておく。 以上、父の日記風に書いてみたのだが、書きながらぼくは、去年大量に読んだシベリア抑留者の記録類を思い出していた。 戦後、シベリアに抑留された兵士たちは、どの各収容所でも、だいたい3,4ヶ月に一度は、身体検査を受けた。目的は健康保全ではない。労働機械たる肉体に働く余力が残っているかどうかを調べるのである。 検査はやはり素っ裸であった。 一列に並ばされ、尻の皮をつまんで肉の張りを検査されるのである。皮のつまみ具合で、一級、二級、三級、オーカー(労働不能者)と級分けされる。 検査の前にはシャワーを浴びさせられる。抑留者にとっては楽しみの一つでもあった。が、シャワーの後には、陰毛剃りが待っていた。陰毛剃りはシラミ予防の強力な武器だと考えられていた。 続いて、検査となる。どの収容所でも、検査官はなぜか女医であった。体温計も聴診器も使いはしない。女医に裸体を目視され、尻の皮をつままれる。それだけである。 「日本人のは小さい。ロシア人のは大きい」 こんな冗談とも侮蔑ともつかない軽口をたたく女医もいたという。 「何を馬鹿なことをぬかす」と腹の底で怒りを爆発させながらも、兵士は耐える。 忍従は兵士の宿命であり、習い性であった。わずかな反抗も、命にかかわる仕打ちを覚悟しないといけない。それが軍の規律であった。収容所も軍隊であった。 軍における忍従の習性を、理性を突き抜けていきなり肉体に受容させる。それが徴兵検査の目的の一つでもあっただろう。「羞恥を捨てろ」。素っ裸の検査は、父にそう教えたのである。それこそが、戦う兵士、戦いの中を生き抜く兵士の必須条件だと、父は抗いつつも、納得させられたのであった。 |

||||||||||||||

| 2010年7月26日 | ||||||||||||||

| 父は、昭和7年5月3日に徴兵検査を受け、甲種合格とされた。入営は翌年の1月16日と定められた。集合地は広島。兵役期間は1年半である。 入営前日の1月15日、母親に赤飯で祝われた父は、船で広島に向かった。父親の仙次郎、兄の兼光、それと新婚間もない義姉の芳子、さらに末弟の弘司が、港まで見送りに来た。 その頃、兼光の下駄販売は順調に発展し、松山市内に支店を一軒構えるまでになっていた。兼光の頭には、ゆくゆくは父を経営のパートナーにする心づもりがあったと思われる。父もまた、中学を出て後何年か、兼光の店を手伝ってきた経緯があり、それに、兼光を心の底から慕ってもいたので、頼まれれば応じないわけにはいかなかったと思われる。しかし、兵役につく昭和8年の時点において、兼光から父にはっきりとその話が持ち出されていたわけではなかった。 あるいは、兼光は、言葉の約束はしなくても、すでに暗黙の了解ができているものと思い込んでいたのかもしれない。だが、父の中には、前途をあからさまに兼光に頼り切る意識は芽生えていなかった。二十歳の父の目には、前途は無限の可能性を秘めた茫漠たる未知の大海であった。その先に何が待ち構えているのか、想像すらできなかった。兼光の敷いた道に沿い、自分の未来を絞り込んでしまうには、まだあまりに若かった。 父にとって、兼光は、敬慕する兄であり、経営者の手腕にも絶対的な信頼を寄せていた。いつの頃からか、父親以上に寄りかかれる存在になっていた。しかし、だからといって、兼光との共同事業という突拍子もない発想が、父の頭に自然に浮かぶはずはなかった。もし仮に、そのような思いが父の脳裏をよぎることがあったとすれば、それはぼくの知る父の創造的本性に明瞭に反している。また現に、それは、あまりにも安易な手段で未来をつかもうとする虫のよすぎる発想とも言えそうである。 父は、兵役明けの自分の未来は、自分の手で切り開く腹づもりでいた。 船の中では、一緒に入営する二人の仲間と心やすい友達になった。一人は近在の久米の人であり、もう一人は中島の人であった。三人は、わずか数時間の旅で、一年も前からの知り合いのようになっていた。 15日の夕刻、父たちは広島の宇品港に着いた。三人とも、港のそばの宇品館という旅館に泊まった。木造三階建ての大きな旅館だった。父たちの他にも、翌日の入営を控えた若者が何人か泊まっていた。軍から指定された旅館の一つであったと思われる。 おかみさんが、 「新兵さんにはいつもこれを出すんだよ」 と、鯛の尾頭つきを出してくれた。 「最初はつらいだろうけど、みんながんばるんよ」 そう言われると、故郷を離れて暮らすことになる寂しさが一気にこみ上げてきて、なんだかしんみりした心もちになった。 大地のようにどっしりしたおかみさんだった。一夜かぎりの客にも心を尽くすすべを知っていた。 父は一人になると、別れてきたばかりの兼光に手紙を書いた。 「何も心配はいらない。船の中ではやくも友達ができ、寂しみの心を感じるゆとりもなかったよ。」 翌16日の朝、指定された時刻に指定された兵営に出かけた。ところが、父は、簡単な身体検査を受けただけで帰されてしまった。松山から一緒だった二人は、そのまま入営した。父の入営先は朝鮮とのことだった。 父は、翌日の釜山行きの船の出港時刻と、集合場所を知らされ、もう一泊するための旅館の宿泊券を手渡された。それと冬のオーバーを支給された。 さらに、看護兵になることを知らされた。徴兵検査の際の面接で看護兵を希望し、面接官から一応の内諾もあったのではあるが、正式に看護兵になるようにと告げられたのは、このときが初めてであった。 長く半信半疑のまま確信をもてなかった希望の火にようやく明かりが灯り、父は全身に熱い血が湧き上がるのを感じた。 そっそく、宿泊券に記されていた天城旅館を訪ね、いったん荷物を預けると、残る半日を広島市内の散策ですごすことにした。 この日のことを、父は懐かしそうにぼくに話したことがある。ぼくにというよりも、母に話していたのをそばで聞きかじったというのが正しい。ぼくが小学生の頃、広島に日帰りで花見に出かけたときのことだった。 「若いころ広島に来てのう、物珍しうて、足が棒になるまで歩いたことがあるんじゃ」 今思えば、話の頭に「二十歳で兵役についたとき」という言葉がくっついていたはずなのだが、ぼくはその言葉の意味を理解できず、記憶されることもなかった。 「広島は軍都じゃったけんのう、どこを歩いても軍人ばかりじゃった」 その昔、ほのかな希望を抱きつつ町を歩き回ったときの様子を語る父の言葉からは、一種特別な懐旧の情がにじみ出ていた。いつもと違う響きに、ぼくの心も不思議に同調していた。広島は父にとってよほど特別な思い出に満ちた町なんだろうと、話の具体的な中身よりも、父からにじみ出てくる情感の方に、ぼくの記憶は引きつけられた。 「あのとき百貨店に入ったんじゃが、その店は原爆で壊されずに今も残っとるという話じゃ。行ってみよう」 市電の中で父はそう言い、母と二人できょろきょろと窓の外を眺め回していた。 「あっ、あった」 父が叫んだとき、大きな百貨店の前で市電は停まった。ぼくは今の今まで、あの百貨店を三越だったと思い込んでいたのだが、調べてみると、福屋百貨店であった。原爆で焼け残ったわずかな建物の一つだという。 百貨店を出たあと、比治山公園に行き、桜を見ながら弁当を開いた。 その日のいくつかの場面が断片的に記憶に残っている。おそらくぼくが小学4年生になったばかりの4月であった。 父が配属されたのは、二十師団八十聨隊第二大隊であった。朝鮮の大邱(テグ)に連隊本部があった。大邱は大きな町で、今日では人口250万を超す、韓国有数の都会となっている。 17日、指定された集合時刻に宇品港に集まった新兵は30名ばかり。みんな看護兵であり、一年半にわたって寝食を共にする仲間であった。 船は午後になってようやく宇品港を出た。途中、下関と釜山沖に停泊して夜を過ごし、釜山に上陸したのは19日の朝であった。 降り立った釜山の町は一面銀世界であった。松山では滅多に見ることのできない、深々とした雪に覆われていた。故郷を離れたことがしみじみと実感された。 港の待合で広場を眺めていると、首に鈴をつけたロバや牛がチリンチリンとのどかに荷橇を引いていく姿を見かけた。どこかゆったりしていて、異国情緒を覚えた。 14,5歳の子供が十人ばかり、口に長い煙管をくわえてぶらぶらしている姿も目に入った。荷役仕事を待っている様子であった。子供と煙草というだけで、父には異様に思えたが、ふざけているのか、喧嘩になったのか、彼らのうちの何人かが、いきなりとっくみあいを始めた。雪を背にしたシルエットのような彼らの動きを目で追いつつ、父は、何か切ない気分になった。 釜山から大邱までは汽車だった。機関車は内地で見るものより一回り大きく、堂々としていた。釜山を出ると、すぐに山間部に入って行った。十五両連結の列車が山あいを縫いながら、くねくねと走った。まるで木の枝を這う大蛇のように、末尾の車両がまだカーブから姿を現さないうちに、早くも先頭は次の山の陰に隠れてしまうといった案配であった。 途中、貧しさを絵にしたような村をいくつも通過した。炭焼き小屋ほどしかない草屋根の農家。壁は朽ちてはがれ、郷里のミカン小屋にも劣る有様に見えた。 貧しいなりをした女たちが、手の切れそうな冷たい川で洗濯をしていた。凍りついた池で遊ぶ子供たちの姿もあった。 男たちは雪の山に集まり、木を伐っていた。北国では伐採は雪の間だけだと、子供時代に学校で習ったのを父は思い出した。伐採した木を運び出すには馬橇に頼るしかない。それは雪の積もった冬場にかぎられるという話だった。 次々に現れる車窓の風景に思いを寄せているうちに、時間は瞬く間に過ぎ、夕暮れにはまだ少し間のある時刻、列車は大邱駅のプラットフォームに滑り込んだ。 改札口を抜けて駅前に立つと、まぶしさに目を射抜かれた。広大な駅前広場に積もった雪が、傾いた日の光に赤々と照り映えていたのだ。駅前からはまた、電車やバスがせわしなく行き交う大通りが何本か見渡せた。大通りに面して、郷里では見ることのない西洋風の大きなビルがいくつも並び立っていた。 父は、想像をはるかに超えた町の大きさに驚いた。郷里の松山が、遠い遠い片田舎の泥臭い町に思えてきた。これからの一年半をこの町で過ごすことになる。成長へのワンステップを踏み出そうとしている自分を思うとき、背中の奥に身震いが走った。 仲間の一人が小声で話しているのを耳にした。大通りに面した立派な家はみな日本人のものだと、盛んに言い立てていた。さもありなんだ。途中で見かけた山間部の農家の貧しさから、朝鮮の人たちの暮らしぶりは大方察しがついていた。 異国情緒を覚えつつも、この地は日本の領土なのだ。日本の支配地なのだ。だからこそ日本軍が駐留し、自分もまた駐留軍の一員になろうとしているのだ。複雑な気持ちであった。 すでに夕刻だからというので、その夜は駅前の旅館に泊まった。いよいよ翌朝、父たちは聨隊本部に入営することになる。 |

||||||||||||||

| 2010年7月29日 | ||||||||||||||

丸5日間にわたる長旅の末、昭和8年1月20日、父は大邱(テグ)の八十連隊本部に入営した。

いよいよ一年半にわたる兵役の始まりである。 兵役とはいえ、看護兵の父は、銃の撃ち方や塹壕掘り、匍匐前進のような、戦闘にかかわる訓練を受けるわけではなかった。そもそも看護兵に銃は供与されないのである。一年半の兵役期間を通して、父が銃を手にすることは一度もなかった。 後に、日華事変、太平洋戦争と、二度にわたって戦場にかり出されることになった父だが、そこでも銃を手にすることはなかった。それを父は誇りにしていて、 「父ちゃんは長い間戦争にとられとったけど、鉄砲で人を撃ったことは一回もないんじゃ。それどころか、鉄砲を持ったことすらない。父ちゃんは戦場で、人殺しじゃなくて、人の命を助ける仕事をしとった」 と、子どもの頃、これだけは心底誇れることといった顔つきで、何度も何度も話してくれたのを思い出す。

たとえ敵と対峙した前線にあっても、看護兵はあくまで非戦闘員である。敵を撃つことは許されず、また、少なくとも国際法規上は、敵に撃たれる心配もなかった。戦争に関する国際法によれば、戦闘員は敵と味方の区別をつけるための軍服を着用することが義務づけられている。戦争においては、軍服を着た者だけが敵を撃つことを許され、また、軍服を着た者に対してしか撃つことは許されないのだ。 看護兵は戦場では軍服を着用せず、もちろん武器も持たない。したがって、戦闘員ではない。

ちなみに、軍服を着ないで戦闘行為にかかわることを遊撃(ゲリラ)といい、日本軍は遊撃隊を組織していたとして、戦後の軍事裁判で裁かれた事例がある。 なお、看護兵にも、陸軍につきものの行軍訓練というものがあった。だが、そのときも、銃を肩にする代わりに、看護兵は二人一組で担架をかついで歩く。当時の写真を見ると、何だか運動会の仮装行列を見るようで、様にならない図である。 滑稽とも見えるこの非戦闘性、平和性こそが、父が徴兵検査の際に看護兵を志願した最大の理由であった。殺されることは怖い。が、殺すことはそれ以上に父の本性にそぐわないことであった。

戦闘訓練に代わる父たちの仕事は、通常の看護学生なら2年または3年をかけて学ぶはずの看護の知識と技術を、一年半にぐっと圧縮して学ぶことであった。いってみれば、超詰め込み式の看護学校に通った一年半であったということができる。 通常の兵士の場合だと、兵役期間中は、公務としての厳しい戦闘訓練のほかに、内務班という私生活の場で、初年兵は二年兵に個人的にしごかれ、いじめ抜かれるという構造があった。 看護兵の場合には、そのような意味での構造的いじめはなかったようである。和気藹々とした学生組織という雰囲気が、少なくとも残された写真で見る限り、ぼくには感じられる。 実際のところ、講義の終わった夕方以降は、その日のノートを整理したり覚えたりする作業にみな必死であって、二年兵といえども、初年兵をいじめているゆとりなどなかったのであろう。

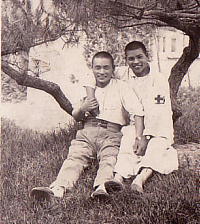

父は、朝鮮での最初の1年間を大邱の聨隊本部内にあった陸軍病院で過ごし、残る半年は、大田(テジョン)の分院で過ごした。大田もまた、大邱と同様、韓国有数の大都会である。 大邱と大田で過ごした一年半は、父の青春時代において、一種独特の光彩を放った期間であったように思う。夢を育まれた一年半であったと言ってもよかろう。当時の写真がたくさん残っているのだが、どれもみな表情がすごくいい。学ぶことが楽しくてしようがないという顔をしている。

兵役期間が終わりに近づいた頃、実習で近在の村々を診療して回った。軍医1人と看護兵4,5人でチームを組み、村ごとに一日診療所を設けながら、次々と巡り歩いていくのだ。 父は常々軍医から腕を見込まれていて、「次はお前が軍医の代わりをやってみろ」ということになった。翌日、隣の村に診療所を開設したとき、軍医は脇に下がり、父が軍医代わりで診察した。今なら医師法違反とか言われて問題になりそうだが、当時は別にとがめもなく、まかり通った。 実際、父だけでなく、こうした事例は他にもあったようである。 診てもらいに来る村人たちは、普段は滅多に医者にかかったことがなく、薬も飲んだことのない人たちだから、風邪だろうが何だろうが、適当にビタミン剤や解熱剤を処方しておけば、てきめんによく効いた。

たちまち周辺の村々に「ドクトル奥村」という名前が知れ渡り、父は名医ということにされてしまった。約一週間をかけて付近を回ったのだが、行く先々で「ドクトル奥村」は評判の的であった。 大田を去って大邱の聨隊に戻る日が近づいたある日、突然、「ドクトル奥村」に面会を求める人が現れた。先日診療して回った村々の村長の代表だということだった。 父が面会所に顔を出すと、その代表は、「村々が合同で診療所を作りたいと考えているので、ぜひ医師として来てほしい」と、話を切り出した。 父はびっくりしてしまった。 「自分は実は医師ではなく、看護兵にすぎません」と、何度も断ったのだが、「それでも何とか」と、なかなか引き下がろうとしなかった。 ようやく1時間あまりも粘った末、その人は渋々帰っていった。ところが翌日、またその人が現れた。 「村の中学校の先生になってほしいのですが」 と、新手の提案である。父はこの話には心を動かされた。乗り気になった。だが、教員資格がない。医師と同様、資格の点でやはり困難だ。 「教員資格は、教員養成所というところに通えば、取ることができます」 その人は言う。大邱に養成所があり、1年間で資格が取れるというのだ。 「それまで待ちますから」 と、そこまで言われては、もう引き受けないわけにはいかない。父はすっかりその気になった。こんなにまで執着される理由が父にはわからなかったが、わからないながらも、ありがたい話であった。 思ってもみなかった新しい道が開けてきた。しかも、夢を感じる道である。 兵役の残りはもうわずかである。父はさっそく教員養成所に入学の手続きをとった。入学試験があるわけではなかった。郷里の中学校の卒業証明書と成績証明書を取り寄せ、それを申込書に添付するだけで入学が許可された。 すべての手続きが終わったところで、当座必要な経費を兄の兼光に手紙で無心した。教員養成所のことも、先生になりたいということも、手紙には書かなかった。ややぼやかして、 「無駄に使うのではなく、将来の目的の為に使うのだから」 とだけ書き、さらに、 「おやじに言うべきところだけれども、言い易いし、手早いからと思って兄さんの方へ頼んだのだ。御勘弁願いたい」 とも書いた。 入学当初の費用さえ用意できれば、その後の月謝や生活費は、兵役中の給料の蓄えで何とかなるという見込みがあった。 昭和9年4月、兼光からさっそく現金封筒が送られてきた。膨らんできた父の夢が、いよいよ実現に向けて一歩を踏み出した瞬間であった。 同封の手紙に次のように書かれていた。 「お前の目的とやらは不明なものの、まさか無駄な遊びに使うことはないだろうと思い、送金することにした。ただし、義務期間が明けたら一度こちらに戻ってくるように。おやじに顔を出す孝行はしておかないとな」 父は腹の中では、このまま朝鮮にとどまるつもりでいたのだが、手紙を読んで気持ちが揺らぎ、一度帰ることにした。 帰ったからといって、長くとどまることはあるまい。ほんの数日顔を見せ、また引き返せばいいのだからと、軽い気持ちの帰省であった。 この帰省が人生を変えるものになろうとは、父は想像もしていなかった。 郷里では着々とワナが仕掛けられつつあったのだ。悪意というよりは、善意のワナであった。父の夢は風前の灯火であった。 |