| 2003年8月4日 | ||||||

| 私の家が、南に玄関を持つ二軒長屋の東半分であったことは前にも述べた。この二軒長屋の北側に、やはり左右対称な二棟の家が背中合わせにくっついていた。裏の家は左右とも、南北に長い二軒長屋であった。つまりは、三棟の二軒長屋が互いに背中を寄せ合ってくっついた空間が、私たちの居住区であった。 こうしてできた一角は、周囲を細い路地で囲まれ、他からは独立していた。私の住む二軒長屋を東西からはさみこんでいた二本の路地は、実は、裏で手をつないで、この一角をぐるりと取り囲む連続した通路を構成していたのである。 いや正しくは、本来の構造はそうなっていたというべきであろう。現実には、この路地をそのようなものとして行き来する大人は一人もいなかった。誰から見ても、東西の路地はどちらも明らかに袋小路であった。それのみか、東の路地と西の路地とは世界を異にする異空間であった。空気までが違って見えた。 何がそうさせたのか。理由は簡単である。かつて誰かが奥の路地の中央に板壁で仕切りを作ってしまったのだ。それだけではない。仕切られた西半分にはトタン屋根がつけられ、物置になってしまった。 それがいつのことだったのかはわからない。交流がなくなると、空気までが違ってしまった。子供の私にも、二つの路地の空気の違いは歴然としていた。 東の路地は、子供たちの日常的な遊びの場であった。土は茶色の砂地。路地の一部が民家の庭に接していたせいもあって、家と家にはさまれた狭い空間の割りには日が差して明るかった。 西の路地は、土が黒色。それだけでもどこか陰気で湿っぽかった。両側に民家が迫って日差しも悪かった。薄暗い路地という印象が私には強く焼きついている。子供を引きつける空間ではなかった。 私たちが少し大きくなり行動範囲が拡大すると、遊びの領域は、狭い路地から、大通りで区切られた区画全体に広がっていった。遊びの種類によっては、路地から路地へと渡り歩くこともあった。そんなときわれわれは、大人が約束で設定した仕切りや袋小路を、何ら通行不可のシグナルとは見なかった。 子供には、袋小路を仕切る板壁やトタン屋根は、冒険心をそそる「乗り越え衝動」の対象でしかなかった。塀をよじ登り、民家の庭を突っ切ることも、私たちには当然の合法行為であった。 大人の目から見れば、我が家の東の路地は、もし奥の人為的な仕切りがなかったとしても、少なくとも北に向かっては行き止まりであった。北側の居住区に行くには、うんと回り道をするより他に方法がなかった。しかし、実のところ、家と家の間には30センチほどの隙間が空いていて、体を横にすれば子供なら楽にすり抜けることができた。30センチの隙間は、われわれ子供にはまがう方なき通路であった。 あるとき、土地の所有者がその通路を板でふさいでしまった。子供の通り抜け許さじ、というわけである。大人の常識でいえば、この板壁は完全なシャットアウトを意味した。常識の権化たる土地所有者は堅くそう信じていた。ところが現実は、通り抜け禁止どころか、われわれ子供にとってこの壁は格好のアスレチックの道具と化した。土地所有者の意図は無惨に打ち砕かれてしまったのである。 私たちは、壁ができたその日、早くも地主の挑発に行為をもって答えた。壁の出現に一瞬たじろぎはしたものの、次の瞬間にはもうよじ登り始めていたのだ。それだけではない。誰が考え出したか、路地の南の入り口から一筋北側の道まで、板壁を乗り越えて走る障害物競走が、私たちの特上の遊びのメニューとなった。それまでは通り抜け通路にすぎなかった隙間が、今や、遊びの主戦場となってしまったのである。土地所有者は頭(こうべ)を垂れてこっそりと板壁を撤去するよりなすすべがなかった。 ここでちょっと哲学的考察を試みよう。見る視点や立場によって、同じものでも違って見えるということについて。 大人の社会での「壁」は、通行禁止の象徴であり、約束にすぎない。通行を絶対的に不可能にしているわけではない(ベルリンの壁や万里の長城クラスになれば事情は別だが…)。 社会的約束に束縛された観点から下町の路地裏を眺めれば、袋小路は袋小路であり、「通れないよ」と宣言されたところはやはり通れないのである。ところが約束に束縛されない子供の目から見れば、壁も、通行禁止の立て札も、物理的に通行を不可能にしているのでない限り、乗り越え遊びの対象となる可能性を常にもっているというべきである。 ちょうど、可視光でものを見るように設計された私たち人間の目に映る物理世界と、たとえばニュートリノでものを見るように設計された何者かの目に映る物理世界との違いである。ニュートリノでものを見る者にとっては、地球ですら球形の透明ガラスにすぎないかもしれない。 我々の目に映る諸物のパターンについても同様のことが言える。いま目の前にあるボールペンをボールペンだと認識できるのは、ボールペンと私との特殊な物理的関係が維持されているからであ.る。もし私が赤痢菌ほどの大きさであったとすると、ボールペンのボールペンたる特性を認識することは不可能であろう。銀河系ほどの巨大な大きさの生物であったと仮定しても、やはりそうである。 赤痢菌には赤痢菌としての、銀河系ほどの巨大生物には巨大生物としての、世界の見え方があるはずである。新聞に印刷された絵模様を高倍率の虫眼鏡で拡大してみるとき、そこに描かれたパターンがもはやパターンとしては見えてこないのと同類である。 人間が、自分たちの目に映ったパターンを概念として括り出し、その概念で思考を組み立てていることに、はたして絶対的真理の反映があるといえるのか。人類の知的生産物は、ずいぶんと危うい土台の上に構築されたものであるように思えてならない。 素粒子のようなミクロの世界の実体と、それの統計的積み上げであるマクロの世界との関係についても、危うさの印象は同じである。我々が見る世界をミクロとする、さらに巨大なマクロの秩序もありうるだろう。そこでも両者の関係は統計以外の何物でもない。統計は、ミクロの個から個としての独自性を消し去り、それに代わる新しいマクロのパターンを生み出す魔術である。ミクロとマクロの視点において、見える世界体系は全くの異世界である。 それらを貫いて、結局のところはっきりしているのは、不連続なパターンはありえないということだという気がする。すべてのパターンは、より低次のレベルに下ろしてみたとき、パターンとしての差異を失い、連続体に戻るのである。ボールペンとシャープペンシルを素粒子レベルで区別することはほとんど不可能であろう。というよりも、ボールペンやシャープペンシルを個別のパターンとして抽出すること自体、不可能であろう。 話があらぬ方に進んでしまった。次回は、狭い路地裏空間での子供たちの成長を語ることにする。 |

||||||

| 2003年8月5日 | ||||||

父が油揚げを始めた頃、玄関の土間で大豆袋に登って遊んでいた幼友達は、私を入れて四人だった。他の三人は、私の家から二軒西、すぐ裏、そして三軒東に住んでいた。二軒西の子は「みのるちゃん」、裏の子は「まあちゃん」、三軒東の子は「ようちゃん」といった(仮名)。三人とも同い年である。

みのるちゃんは父親を知らない子だった。生まれてまもなく両親が離婚したのだ。三人兄弟の末っ子で、上には姉が二人いた。姉との歳の差は大きく、私たちがまだ小学校に入らない頃、すぐ上の姉はすでに中学生。長姉は中学校を出て母親の仕事を手伝っていた。 母親は、昼間は油紙細工などの内職をし、夜は盛り場で屋台を引いていた。私たちがまだ小さかった頃、姉二人が母親と一緒に仕事に出かけてゆく姿をよく目にした。しかし、中学生になると、みのるちゃんが二人に代わって母親を手伝うようになった。すでに小学校六年生の頃から、屋台の後押しをしているという噂を聞いたこともあった。 みのるちゃんは私とよく馬があった。四人の遊び仲間の中でも、さらに二人の仲間意識は強かった。悲しいくらいに人と歩調を合わせ、我を張ることのない子であった。 私たちが小学生の頃、みのるちゃんの家は昼間から母親も姉もいないことがよくあり、そんなときには子供たちが上がり込んで、したい放題騒ぎ回って遊んだ。家の中を引っかき回されても、みのるちゃんは文句一ついわず、皆と同調して遊んでいた。私もその一人ではあったのだが、「こんなにされて、何で文句を言んのじゃ」と、みのるちゃんの意気地なさに心の底で哀しみを覚えたものである。 まあちゃんは私の家のすぐ裏に住んでいた。南北に長い二軒長屋の南の方である。北にはまあちゃんの祖母が一人で住んでいた。 まあちゃんの父親は、近所では珍しいサラリーマンであった。母親が家事と子供の世話だけで一日を過ごしていることは、私には奇異であり、また何というあこがれであったことだろう。まあちゃんの下に、生まれて間もない妹がいた。 路地で遊んでいると、まあちゃんの母親が買い物に行く姿をよく見かけた。子供たちの間をすり抜けるとき、やや小走りになり、その走り方が、腕を前後ではなく左右に振る、いわゆる女走りであった。私たちはその走り方がおもしろく、まねをしながら路地を出るまでついて走った。いやな悪ガキだった。 ようちゃんは四人兄弟の末っ子で、父親がいなかった。病死だった。すぐ上の兄は三歳上、その上の兄は大学生で、普段は家にいなかった。一番上に姉がいて、彼女は小学校の先生をしていた。 母親も元は先生だったそうで、家で小学生や中学生相手の学習塾をしていた。私も四年生の時、友達について一、二ヶ月通ったことがある。しかし、なぜかすぐにやめてしまった。 大学生の兄が帰省すると、二階からトランペットの音が響いてきた。職人の町には異質の音色であった。三歳上の兄は生まれつき病弱で、私が中学に入った直後、病気で死んでしまった (「鳩になったTさん」)。 ようちゃんはかしこくて、もの静かな子供だった。どんなときにも気品をたたえて超然としていた。荒々しい遊びに加わることはなかった。ようちゃんと私は、その後、小学校はもちろんのこと、私立の中学・高校にも一緒に入り、大学も一緒だった。 はじめ私の家の土間で遊んでいた四人だが、そのうちまあちゃんの家をも遊び場にするようになった。まあちゃんの母親は、他の三人の母親に比べると格段に若かった。まあちゃん以外の三人はみな末っ子で、上の兄弟との間には、戦争期間をはさんだかなりの歳の隔たりがあった。一人まあちゃんのみが、戦後に結婚した若い両親を持っていた。 「まあちゃん、あそぼ」 みのるちゃんと私がまあちゃんの家の土間で呼びかけた。中から母親が 「ちょっと待ってね」 という。まあちゃんの家はいつでもそうだった。まあちゃんが出てくるより先に、母親が出てきた。その日はさらにしばらく待たされた。待ちきれなくなって玄関先から中をのぞき込むと、ま あちゃんは遅い昼の食事中だった。卵かけご飯だった。 「もうちょっと待ってね。すぐ終わるから」 あわてて母親がまあちゃんの口にご飯を押し込んでいる。 私がなぜこんな光景を後生大事に覚えているかというと、卵かけご飯がよほど私にはご馳走に思えて、うらやましかったのだ。おばちゃんの持った茶碗の中で、黄色い卵がご飯と混ぜ合わさっている。その色が強烈に私の印象に焼きついたのだ。私は、まあちゃんの口に押し込まれてゆく卵かけご飯を、口をぽかっと開けて、ひょっとしたらよだれまで垂らして、見つめていたのではないかと思う。 卵かけご飯もそうだが、まあちゃんの家には、私の家にはない遊び道具が山のようにあった。みのるちゃんの家にも、ようちゃんの家にもこういうものはなかった。土臭い自然物で遊ぶことに慣れっこになっていた私には、まあちゃんの家は輝く宝の山であった。 生まれて間もない赤ちゃんがいたので、天井から彩り鮮やかなガラガラがぶら下がっていたのが、まず最初の驚きであった。そのときの体験が、赤ちゃんにはこういうものをぶら下げるものだという強い先入観となり、私に長女が生まれたとき、私は何よりも先にこの種のガラガラを買ってきたものである。 まあちゃんの家で初めて目にし、初めて手にしたおもちゃのいかにたくさんあったことか。どういう遊具があったのだろう。思い出すままに書き並べてみる。 レールを敷いて走らせる電車。積み木。ブロック。様々な絵本。そう、「ダンボ」の絵本が私のお気に入りであった。それから、水槽に浮かべるヨット。パラパラ漫画。プラスチックのバットと柔らかいボール。おもちゃの御輿。そうそう、ダーツもあった。吹き矢もあった。 「子供は体が丈夫になるように、こういうのを舐めるといいのよ。」 そう言って、肝油をなめさせてもらったこともある。ぼくの体、どこか悪いのかな、そんな思いをしながら粒飴のような肝油を舐めた。 まあちゃんの家にはミシンもあった。足踏み式の大きなミシンが、玄関を入ってすぐの格子窓の下、日当たりの一番いい場所に据えられていた。大事な家宝という感じであった。 小市民の暮らし、といったものを私はまあちゃんの家で体験させてもらった。職人の家とは暮らしぶりが違っていた。母親がいつもそばにいること。これが大きな違いであった。母親が遊びにつきあってくれることなど、私には考えられもしなかった。 食事の時間帯が一定していないというのも、私には不思議でならなかった。私の家に限らず、職人の家では、朝、昼、晩の食事の時間は正確に守られているものである。まあちゃんの家では、どうもそれが一定していなかった。 季節季節の行事(節句)をきちんと守るのも職人気質である。ひな祭り、花見、端午の節句、七夕、月見、年の瀬の餅つきなど、毎年決まった日に、必ず小さなまつりごとをしてそれらを祝う習慣が我が家にはあった。土着性の希薄なサラリーマン家庭からは早々に失われていった習慣であろう。 また、小市民の暮らしを体験させてもらいつつ、自分の家ではこういうことはしてもらえない(買ってもらえない)という引け目のような意識が常に心の底を支配していて、それが私の中に潜在的な劣等感を生み出していったようにも思っている。天真爛漫にすべてを受け入れるみのるちゃんにはこういう意識は育たなかったのではないか。ようちゃんの家も、現金収入という点では裕福でなかったが、彼はいつでも泰然としていた。 |

||||||

| 2003年8月7日 | ||||||

| 時は巡り、1953年を迎えた。あと一月半で5歳である。この時分になると、遊び友達も最初の四人よりはずいぶん広がり、一歳上から一歳下までの十人余りの子供たちが常々一緒に遊んでいた。行動範囲も、横手の路地から、家の前の道に沿った東西100メートルほどの一区画分にまで広がっていた(といっても、家の横手の路地は、小学校時代を通してメインの遊び空間の一つであり続けたのだが…)。 小学校に入る頃には、遊びの範囲は、一つの小区画からさらに、隣の区画、裏の区画、表の区画へと範囲を広げ、それに応じて友達の輪も拡大していった。しかし、四、五歳のころはまだ、自分の住む小区画の中だけに限定されていた。その区画の中での同い年の子は、はじめの四人だけであった。 1953年春は私にとって忘れられない春である。しかしそれを語る前に、ちょっと休息して、家の付近のあらましを、少々古い歴史とともに記しておきたい。懐かしい写真を見つけ出したものだから。

赤丸のほぼ中央で、2本の鉄道線路が交差しているのがわかる(実線と点線)。南北に走っているのは、伊予鉄道。明治28年8月に開通した道後鉄道を、明治33年に伊予鉄道が併合したもの。最初は蒸気機関車(坊ちゃん列車)だったが、明治44年、電化された。開通は、漱石が松山中学に赴任して4ヶ月目である。道後の湯に入るために漱石もたびたび利用したと思われる。右上隅が道後である。 何両かの客車を蒸気機関車が引く構造だから、直角には曲がれず、湾曲部はすべて緩やかなカーブになっている。この路線は今はない。道路として痕跡をとどめているのみである。 東西に走っている点線は、松山電気軌道。道後から一番町を経由して、堀端を回り(このあたり点線がやや見えにくいが)、古町から三津浜につながっていた(古町は赤丸印のまっすぐ西、地図がちょうど切れかかっているあたり。三津浜はこの地図よりもはるか左上方向)。開通は明治45年である。

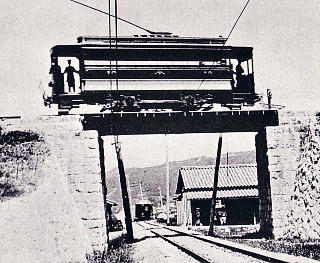

松山電気軌道の路線は、現在の市内電車の路線に近いことがわかる。ただし、上一万(赤丸よりもやや西にある大きな四つ角)で南に折れたあと、まっすぐ南下しないで、六角堂のあたりから南西方向に斜めに進んでいるのが、今との違いである。この斜めの線路跡は、今も道路として痕跡をとどめている。 次に、両鉄道の交差地点(赤丸の中心部)をお見せすることにしよう。【写真2】である。地図ができたのと同時期の写真だと思われる。 なんと高架で交差している。実は、伊予鉄道と松山電気軌道とは、市内の何カ所かで交差していたのだが、そのすべてをこの写真のように高架にしていた。 左が西、右が東、奥が北である。トンネルの向こうに見える家と高架軌道との間に、東西に走る道路がある。これが私の家のすぐ南の道で、この写真よりも四軒ほど右が私の家(が将来建つ地点)である。 それでは最後に、私の家の二階からこの交差地点あたりを見た写真をお見せする。【写真3】である。これは先の2枚の写真よりはうんと後、私が小学校六年生の夏(昭和34年)に撮った写真である。

家の二階から南西方向を見ている。遠くに霞んでいる山は城山である。氷屋の向こうに薪を積んだ家があり、そのさらに向こうに二階建ての家がある。二階建ての家の手前に南北(家並みに直角)に走る道路があって、それがかつての伊予鉄道の線路である(その線路跡地を北に折れてウズラの卵を売りに行った話は、「幼い日々3」)。 氷屋などがある家並みの反対側には、市内電車が通っていて、それがかつての松山電気軌道である。 実は、この氷屋などがある家並みは最近すべて取り払われ、上一万から道後に向かう電車通りが拡張された。その結果、私の家は電車通りにむき出しにさらされるようになった。といっても、この家は今はもうないのだが…。 1953年(昭和28年)春の話は次回とする。 |

||||||

| 2003年8月12日 | ||||||

| 昭和28年3月、5歳の私を母は突如、幼稚園に入れようと思い立った。 油揚げを始めたのはちょうど一年前。以来、父と母は否応なしに忙しさの渦に呑み込まれてしまっていた。毎朝起きるのは4時。片づけをし、ほっと一息つくのは夕方6時であった。休日はせいぜい月に一度か二度。日曜日も休めなかった。 忙しさに流され、母は私の教育のことなどすっかり忘れていた。気がつくと、もう5歳である。幼稚園に入れないと…。気のあった2,3人としか遊んだことがなく、このまま小学校に入ったのでは、気後れして集団生活について行けなくなるだろう。 新年度が始まろうとするこの時期になって、母はふとそう思い当たった。 現在なら、年少組から幼稚園に入る子が多い。当時もそれが当たり前だったのかどうか、私は知らない。しかし、一年ないし二年間、幼稚園に通うのは当時においても普通だった。近所に住む一歳上の子供たちも、ほとんどが一年前から幼稚園に通っていた。 通園バスなどなかったから、近い子は自分で歩いてゆき、遠い子は、親に自転車などで送り迎えしてもらっていたのだと思う。私の近所では、幼稚園に通う子は小さなバッグを首から斜めにかけ、金物屋のおじさんのリヤカーに乗せてもらって通っていた。やがて自分にもその番が回ってくるだろうと考えた記憶はないのだが、リヤカーに乗せてもらって出かける彼らを、うらやましく見送っていたのはたしかである。彼らは、帰りもまたリヤカーであった。 母は、すっかり春らしくなったその日、仕事を早めに切り上げ、エプロン姿から大急ぎでよそ行きに着替えると、私の手を引いて幼稚園に出かけた。幼稚園は、農事試験場(今の県民文化会館)の北東にあった。道後温泉までの中間地点である。 「幼稚園、行きたい?」 歩きながら母が聞いた。私には幼稚園がどういうところなのか、わかっていなかった。しかし、金物屋のおじさんのリヤカーは魅力的だった。幼稚園に通うようになればあのリヤカーに乗れるかもしれない。それだけを理由に私は答えた。 「行きたい」 母はほっとしたように、 「そうよ。幼稚園は楽しいところよ。先生がいろんな遊びを教えてくれるし、友達もたくさんいるしね」 先生といわれてもピンと来なかった。遊びを教えてくれる人? 遊びなんかわざわざ教えてくれんでも、いつもみのるちゃんやまあちゃんと遊んでるじゃないか。 「先生って、どんな人?」 母は私が何も知らないことに、今さらのように気がついた。世間の常識から遅れているのはいまだに私の特性である。 「幼稚園の先生はやさしい人よ。みんなにお話をしてくれたり、遊んでくれたりするのよ」 「ふーん。どんなお話をしてくれる?」 「楽しいお話。昔話とか、おやゆび姫とか。」 「むかしむかし、あるところで」で始まる昔話は、寝る前に母がいつも話してくれていた。おやゆび姫は母の最近のレパートリーである。私のお気に入りは、 ……という、とても全国的とは思えないローカルな昔語りであった。母はこれを歌うように節をつけて語ってくれた。次々と場面が転換してゆくのがおもしろく、先を知っていてもハラハラするのだった。毎晩、毎晩、お話の最後には必ずこれをねだった。聞いているうちに手足がぽかぽかぬくもってきて、いつの間にやら眠ってしまうのであった。 「お話か。幼稚園は楽しいところかもしれん」。そんな気がしてきた。 母は、電車道を南町の停留所あたりまでくると北に折れた。田の畦のような細い道が続く。左側一帯は農事試験場である。百メートルばかり細道を行くと、小川を従えたやや大きな道に出、そこを右に折れたところに幼稚園があった。 幼稚園は道路からやや引っ込んで、その手前に畑がある。鮮やかな花飾りのついた幼稚園の門に向かって、畑の小道を歩いていると、私の胸はときめいてきた。こういう感覚は生まれて初めてだった。 門をくぐると建物の入り口はすぐそこである。母は入り口のドアを開け、中に入った。私もうしろから入った。春休みだったのか、あるいはすでに子供たちが帰ってしまった後だったのか、中はひっそりしていた。 母は事務室で声をかけた。園長先生とおぼしき女の人が現れ、われわれを教室の一つに導き入れた。教室は色とりどりの装飾でいっぱいだった。壁際には見たこともない遊び道具がたくさん並んでいた。 母が女の人と話を始めた。私は部屋の中を見て回り、遊び道具の前に立っては、手でちょっと触ってみた。引っ張り出して遊んでみる勇気はなかった。 話はなかなか終わらなかった。教室を一巡りしてもまだ終わらなかった。仕方ないので二巡りした。それでも終わらず、退屈になって部屋から外に出た。廊下にはまた、目新しい飾り物がたくさんあった。しばらくはそれらを眺めてときをすごした。 見るものもなくなって、どうしようもなくなった頃、母が部屋から出てきた。女の人も一緒だった。 「あのね、ごめんね。幼稚園はもういっぱいで、入れてくれないんだって」 母の精一杯の抵抗が、「入れてくれない」に込められていた。「入れない」ではなく「入れてくれない」のであった。言ってしまった後、母の目は涙に潤んできた。 少子化が進む今なら、申込期限が少々過ぎたからといって、入れてくれないはずはないだろう。年度の途中であっても、入れてくれるのではなかろうか。 当時は、巷に子供があふれていた。われわれはそのまっただ中の、「団塊の世代」である。母の気づきが遅すぎた。幼稚園はすでに定員いっぱい、というよりもおそらくは定員オーバーの状態であった。 すげなく入園を断られてしまった。何とかならないものかとは母は必死で頼んでみたが、だめだった。 心ときめかせてくぐった門を、母と私は意気消沈して後にすることになった。生まれて初めて味わった人生の悲哀であった。 門を出て西空を見ると、雲が朱色に染まっていた。私たちの哀しみをともに悲しんでくれるような、真っ赤に焼けた夕空であった。私は、幼稚園に入れなかった哀しみを、真っ赤に焼けた空の色とともに鮮明に脳裏に焼きつけた。忘れることのできない哀しみの色となった。五十年近い歳月が流れた今でも、母と並んで見たその日の夕焼けは、色あせることなくいつまでも鮮やかである。 昭和28年春は、哀しみとともに暮れていった。 |

||||||

| 2003年8月19日 | ||||||

| 母はその後、近くにあったもう一つの幼稚園に私を連れて行き、入園を申し込んだ。 「もう定員いっぱいなんですよ。申し訳ないけど、今からでは無理ですね」 予想通りのつれない返事であった。「もしや」というかすかな願いも、目の前にはだかる分厚い壁を突き崩すことはできなかった。すべては潰え去った。申し込み期日が過ぎていたのは決定的だった。 「今からでも何とかなるのでは」 気楽にそう考えていた心の甘さが、荒波にもまれる藻くずのように、抗ういとまもないまま波間に沈んでゆくのを、母はまるで他人事のように眺めていた。 道がすべて閉ざされたことを覚った母は、私の手を引いて幼稚園を後にした。帰り道、仕事に追い立てられながら無為に過ごしてきたこの一年を、悲しみと腹立たしさで振り返った。後悔と懺悔の思いが後から後から湧き上がってきた。 「どうして早く気づかなかったんでしょうね。二、三ヶ月早かったら、入れたのにね。間際になってから気づくなんて。母ちゃん、馬鹿だったね。ごめんね」 悔しさと悲しさが、ぶつぶつと独り言になって母の口からこぼれ出た。寄せては引く自責の思いが、私を引く手についつい力を加え、私はそのつど母に引きずられるように歩調を速めた。 二人はしばらく悲しみをこらえて黙々と歩いた。やがて大通りに出た。上一万から御宝町への電車通りである。左に行けば上一万、右に行けば御宝町。二人は、上一万に向かって歩いた。

上一万は複雑な構造をした広い交差点だった。ヨーロッパの古い都市によくあるような、町の中央広場の感すらあった。 南と東はたっぷりと広い電車道、西は戦後拡張されたばかりのだだっ広い平和通り、北に向かう道だけがやや狭い旧道であった。それらがぶつかる地点である上に、さらに、私の家の前の道とその向かいの家並みが東からぶつかっていて、それらをすべて受け止めるためには、交差点はいやでもいびつな構造にならざるをえないのであった。 小学校時代には、この広場が私たちの夏休みのラジオ体操会場であった。 上一万まで戻って来た。周囲には様々な店が並んでいる。ちょうど一年前、父と母が油揚げの技術を習いに行き、今日でそれも終わりという日の帰り道、母が私に絵本を買ってくれたあの本屋も、北東の角にある。南東の角には、パチンコ屋、肉屋、たばこ屋、骨董品屋などが並んでいた。南西側はちょっとした商店街である。城北線の上一万駅があり、それに続いて菓子屋、銀行、饅頭屋など、さらには今でいうスーパーマーケットのような店もあった。北西側は古い構えの店が多く、地元住民がおもに利用する中華そば屋、文具店、たばこ屋などがあった。 母は突然歩みを止め、ちょっと躊躇した後、思い切って菓子屋に入った。店頭売りだけでなく、中に入るとテーブルがいくつかあって、くつろぎながらゆっくり食べることができるようになっていた。母は私をテーブルに座らせ、注文した。しばらくすると、タルトが二、三切れとお茶が出てきた。母はお茶を飲み、タルトは私が食べた。 こういう店に連れてきてもらったのは私にとって初めてだった。キラキラした店の雰囲気と、私が知るいつもの母とは、どこかかみ合わず、ちぐはぐだった。母にもこういう派手やかなところがあるのかと、母の顔を盗み見ながら不思議に思った。私の知る母は、仕事と家事に忙しく、身をきれいに飾ったり、派手やかな場所に出たりすることからは最も遠い人だった。 きれいに飾りつけされたテーブルに座り、考え深げな表情を浮かべて上品にお茶を飲んでいる母が、私にはしっくり来ず、妙に空々しかった。 母がその日味わっていた懺悔と後悔の念は、逃れようのない日々の呪縛の下では、所詮いっときの熱情にすぎず、やがてはあきらめとやるせなさに変貌せざるをえない宿命にあった。ふたたび仕事の渦に呑み込まれてしまえば、息子のことに気を配るゆとりなど、はかない泡のようにかき消されてしまうにちがいない。 だが、その日の母は、いつもの母ではなかった。呪縛から脱しようとする意志を我が内に感づいていた。忙しさの中に身を沈めたまま、それを仕方ないものとして容認し、立ち上がろうとしなかった自分が、無性に腹立たしく思えてきた。いくら忙しくても、その中に埋もれてしまうことはやはり怠惰ではなかろうか。甘えではなかろうか。少女時代から心に抱いてきた理想はどこにいったのだろう。 「このまま仕事に流されて、自分を見殺しにしてしまうわけにはいかない」 そう考えた途端、心の奥底から熱流が吹き出してくるのを感じた。 息子の幼児教育の第一歩が挫折したことと、自分自身の人生の自由が縛られていることとが、そのとき母の意識の中で一体となった。自分の生きる道をもっと大事にしなければ。「これが私です」と、生の証しを指し示すことができないまま、一生をただすり減らすだけで終わってしまうなんて、考えただけでもぞっとする。そんなことになったら、私はなんて惨めな人間でしょう。 母はそのとき36歳。何をするにも決して遅すぎる年齢ではなかった。ただ惜しむらくは、長い父の出征中、父方の親族が寄り集まった大所帯の中で主婦の役を背負わされ、生活の垢が体の芯までしみついていた。 戦後一年あまりたった1946年12月25日、クリスマスの夜、何の前触れもなく父が突然、寄り合い所帯である下駄工場の玄関先に突っ立った。5年ぶりの帰還であった。一年間の捕虜生活の末の帰還であった。母は唐突な再会に頬を紅潮させた。 「クリスマスに本当にサンタさんがやってきたね」 同居していた親族はみんなそういって喜んでくれた。髭を生やし、背中には大きな背嚢を背負い、姿はまさにサンタクロースであった。薄汚れたサンタクロースであった。クリスチャンであった母は、この最高のクリスマス・プレゼントを心の内に深く感謝して仕舞い込んだ。 父にとってはしかし、下駄工場はもはやかつての下駄工場ではなかった。父の兄が病死すると、兄嫁が力をふるいだし、父が気持ちよく働ける場ではなくなってきた。父はやがて決意して下駄工場を去り、自立した。次の職のあてがあるわけではなかった。父と母は二人の子供を連れて、その日暮らしの内職に憂き身をやつすようになった。 油揚げを始めて、ようやく経済的に自活のめどが立ってきた。とはいえ、今度は仕事のあまりの忙しさ。朝早くから、夕方暗くなるまで働きづめの毎日であった。体力のない母には、温度の違う二つの大きな油鍋の前に立って、豆腐を次々に揚げてゆく仕事は、なかなかの重労働だった。 ものを考えるゆとりもなくただ慌ただしく通り過ぎてしまった長年月を、ふと立ち止まって振り返ることができたのが、1953年春であった。私を幼稚園に入れ損なった失策が、自己を見直す引き金になったのだと私には思える。 |

||||||

| 2003年8月30日 | ||||||

| 私の家の筋向かいは大工職人の家だった。子供は男ばかり五人。長男は私より七、八つ上で、すでに私の視界からは消えていた。私がかかわったのは次男から。三つ上の次男は、私が小学生のころには、近所の遊び仲間の大将格だった。三男は一つ上、四男は一つ下。末っ子は生まれたばかりの乳飲み子だった。同い年の子供たちが幼稚園に出かけてしまったあと、私の遊び相手になったのは、もっぱらこの四男であった。ゆきおちゃんといった。 朝になると、幼稚園に通う子供たちは、首にバッグをかけて金物屋のおじさんを待った。自転車にリヤカーをつけ、おじさんが子供たちを迎えに来るのだ。ある日のこと、リヤカーを止めておじさんがタバコを吹かしている間、私は何の気なしに皆と一緒にリヤカーに乗って遊んでいた。リヤカーの枠を乗り越えたり、底板を踏みならしたり、私たちは夢中になって遊んでいた。子供たちを幼稚園に運んでゆくリヤカーであることを、私はすっかり忘れていた。 やがてタバコを吸い終えたおじさんが出発しようと、子供たちを確認すると、いつもより一人多かった。おじさんの目が私にとまった。 「おまえは違うじゃろ」 いきなり私は分厚い両の手に掬い上げられた。体がふわっと宙に浮き、次の瞬間には地面が足にずしりと重く感じられた。 とっさには事態が飲み込めなかった。抱え下ろされた姿勢のまま、私はただ呆然と、リヤカーに残っている子供たちを見上げていた。リヤカーの内と外とがこの瞬間、見えない壁によって異次元の空間に分かたれた。彼らは上の世界にいた。下の世界から彼らを見上げながら、私はぬぐいようのない屈辱の思いに満たされていた。 おじさんは自転車にまたがると、ゆっくりとペダルをこぎ始めた。リヤカーは徐々に遠ざかっていった。立ちつくしたまま身動きもせずそれを見送り、やがて見えなくなると、ようやくことの成り行きが飲み込めてきた。 「僕はみんなとは違う。」 取り残された自分をそのときはっきりと自覚した。悲しかった。しかし、泣くことはできなかった。泣いて晴らせる悲しみでないことを、子供ながらに直覚していた。本当に痛烈な悲しみを味わったとき、子供はただ呆然と立ちつくすのみ。泣かないものである。 「みんなにできることが、自分にはできない。自分は人から一歩後れている。」 こういう意識が、幼年期以降、深く深く私の中に根を張っていった。常々意識の表層に上っていたわけではないのだが、何かの拍子にそれは様々な姿となって頭をもたげてくるのであった。表層に浮かび出て、否が応でも私にそのことを自覚させると、それは再びますます深く私の内部に食い込んでいった。「表への現れ」と「内部への深化」は、互いに相乗し合って、抜き差しならぬ関係にあった。 潜在的なこの根強い劣等意識の芽生えを、ある特定の一つの出来事に帰着させることはできない。多種多様な出来事が引き金になり、多種多様な事象となってそれは表に現れ出たのだから。とはいえ、このリヤカー事件が大きな引き金の一つでなかったはずはない。 リヤカーが行ってしまうと、私はゆきおちゃんと遊んだ。ゆきおちゃんは、しょっちゅう青洟を垂らし、じゅるじゅるとそれを吸い込む癖があった。いつでも鼻の下に青洟の垂れ跡が光っていた。 ゆきおちゃんの家は子供が大勢いたにもかかわらず、独立した部屋は、一階に一つ、二階に一つあるだけだった。そのため、カプセルホテルのような個人空間が窓際にいくつも作りつけられていた。蜂の巣のように、子供たちは小さな穴から自分の巣に潜り込むのであった。 中に入ると、雪国のかまくらに入ったような気分になった。といっても私は本物のかまくらは知らない。たぶん入ればこんな雰囲気かなと想像するだけなのだが…。 周囲が壁に囲まれた小さな空間は、身の不自由さにもかかわらず、気持ちを伸び伸びと暖かくさせてくれるものである。誰からも干渉されない自由を味わうことができる。 ゆきおちゃんは、すぐ上の兄と二人で一つの巣をもらっていた。小学生になったばかりの兄が帰ってくるまで、ゆきおちゃんと私はその巣で遊んだ。巣の中は畳敷きで、隅には布団がたたまれていた。 まあちゃんの家のように、親が遊び道具を買い与えることはなかった。買った遊び道具などなくても、子供はいくらでも工夫して遊べるものである。上の兄さんたちから代々引き継がれてきたと思われるラムネ玉(わたしたちは「ランコン」と呼んでいた)が、ゆきおちゃんの巣にはたくさんあった。光に透かしてみると、中にいろいろな模様が入っている。色も様々である。これでたっぷり遊ぶことができた。 巣に飽きれば、出てきて、寝かされている赤ちゃんのほっぺたをつっつくこともできた。母親が昼食の準備をするのを眺めるのも遊びである。父親は、仕事場が近いときには、弁当はもってゆかず、昼には食事に帰っていた。麦の多いご飯だった。 家の中にも飽きると、勝手口から外に出た。勝手口を出たところに大きな水槽があり、金魚が何匹もいた。大工の金魚好きは近所でも有名で、金魚はどれも色鮮やかで美しかった。 ゆきおちゃんと私は、水槽に額をつけてのぞき込んだ。酸素供給用の電動ポンプがついた本格的な水槽だった。金魚の動きは、見ても見ても飽きることがなかった。自分がそのうちの一匹になったつもりで、一緒に水槽の中を泳いだ。 ゆきおちゃんと水槽をのぞき込んでいると、女の子がやってきた。私の家の真向かいにあるブリキ屋の一人娘であった。年は私より一つ下で、ゆきおちゃんと同い年だった。普段はもっぱら男の子ばかりで遊んでいた私たちだが(ということは、おそらく女の子は女の子だけで遊んでいた)、遊び友達の少ない朝のうちは、女の子も一緒になって遊ぶことがあった。名前はさちえちゃんといった。 手足が細く、えくぼのかわいい女の子だった。近所には日焼けした健康体の女の子が多かった中で、さちえちゃんは色白で、病弱な印象すらあった。人なつっこく、甘えた声で話しかけてきた。か細い声だった。つるつるしたきめの細かい肌と、二重まぶたの整った目鼻立ち。弱々しい素振りと合わせ、幼くしてはやくも、妖艶な美女の素質を備えていた。 その日から一、二年のちのことだが、ある夏の夕べ、家の前の縁台で夕涼みをしていたとき、縁台の上にかけてあった薄い毛布にさちえちゃんと私が潜り込んで、ふざけあったことがあった。何ということはない、子供の戯れの一コマで、一瞬のことだった。 ところがそれが大問題になってしまった。さちえちゃんの父親が、翌日になって私の家に怒鳴り込んできたらしいのだ。自分の娘を毛布の中に引っ張り込んで、いたずらをしたということのようであった。小学一、二年生の幼い子供がそんなことをするはずもなかろうが、父も母も現場に居合わせたわけではないので、謝るしかなかった。あとで母が、 「さちえちゃんと毛布にもぐったのは本当?」 と聞いた。私はその夜のことを思い出して、 「うん」 と答えた。 「これからそんなことをしたらいかんよ」 しかし、私には何が問題になっているのかすらよくわからなかった。それっきり、すべてを忘れてしまった。 だが、ブリキ屋と私の家との確執はしばらく続いたようである。酒に酔ったブリキ屋の主が、夜も遅くなってから私の家の戸をどんどんたたき、戸口で口論になったことがある。また、ある夕方には、これも酒に酔ったブリキ屋が家の中で私のことをののしっているらしいのを母が聞き、入り口の戸の下にしゃがみ込んで向かいの家の様子をうかがっているのを見たことがある。 まあそうしたことは後のことである。その日、三人でしばらく金魚を眺めた後、私たちは今度はさちえちゃんの家に行った。裏口を入ると、細い土間が家の中央を貫いている。土間の左側は作業場、右側は居間であった。土間は歩くと数歩で表の電車通りに抜けてしまう。 作業場には、さちえちゃんの父親の他に、若い職人が二人いた。家の樋、ストーブの煙突、便所の換気口など、注文に応じていろいろな品物を作っていた。 私は職人の仕事を見るのが好きだった。寸法を測って線を引く。ブリキばさみで切る。折り曲げる。針金で止め、溶接して仕上げる。こうした一連の流れを、そばにしゃがみ込んでじっと見つめていた。一枚の平らなブリキ板が、見る間に形を変えて立体的な製品に仕上がってゆくのが不思議でならなかった。 二人の職人は中学を卒業して田舎から出てきた見習い工で、二階に住み込んでいた。二階には、大工の家と同じカプセルホテル式の個室が二つあり、それが彼らのプライベート空間であった。夜には夜間高校に通っていた。 |